ジャコビニ流星群の50年

上原 貞治

1.1972年のジャコビニ流星群の不発

西中筋天文同好会の会誌「銀河鉄道」は1972年10月10日に創刊されたが、この事実は、ジャコビニ流星群と浅からぬ関係にある。それは、1972年10月8〜9日の夜に、ジャコビニ流星群が大出現をし、流星が雨のように降る(流星雨)と予想されていたからである。西中筋天文同好会の本格的な最初の活動目標は、この夜に流星雨の観測会を開催することであった。実際には、1972年8月12〜13日のペルセウス座流星群観測会が先に行われたが、これは10月のジャコビニ流星群観測会の予行演習と位置づけられたものである。そして、これら2つの観測会とともに同好会の本格的な初動として、会誌「銀河鉄道」が創刊されたのである。この我が同好会による1972年のジャコビニ流星群の観測会は予定通りの夜に、石原高(当時)グラウンドにおいて行われた。なお、創刊号はジャコビニ流星群観測会より前に締め切りになっていて、ジャコビニ観測会関連の記事は、2号、4号あたりに見られる。また、40年後の思い出記事が40周年記念号のWWW版39号にある(さらに、今号には、その50周年として改訂増補版が掲載されている)。田中氏の記憶力にはいつも脱帽である。

当夜は日暮れから午前1時頃までは晴天であったが、流星は、1〜2個程度しか観測されなかった。流星群の活動自体がまったく確認できないという不出現だった。その後、北の由良川のほうから霧が出て、星は見えなくなった。それでも、夜間の撤収は危険なので、観測隊は朝まで石原高グラウンドに滞在した。夜が明けるまでひたすら寒かったというのが、この観測会の思い出である。

この1972年のジャコビニ流星群の不発は、創立時代の我が天文同好会だけではなく、多くの人々において忘れられない思い出になっている。それは、実際、人生における一つの事件であった。しかし、見方を少し変えるならば、それは単発の事件としてあっただけではなく、歴史の流れの一コマと捕らえることも可能である。ジャコビニ流星群の活動は、1972年だけに予想されたものではなく、現在の時点で約100年間の研究の歴史を持っている。我々もその後半の50年間を、他の流星群も含めて流星を見続けてきた歴史の証人である。そして、その50年の期間について、私も、なにがしかの書くべき内容を持っている。

2.1972年の大出現予想の根拠

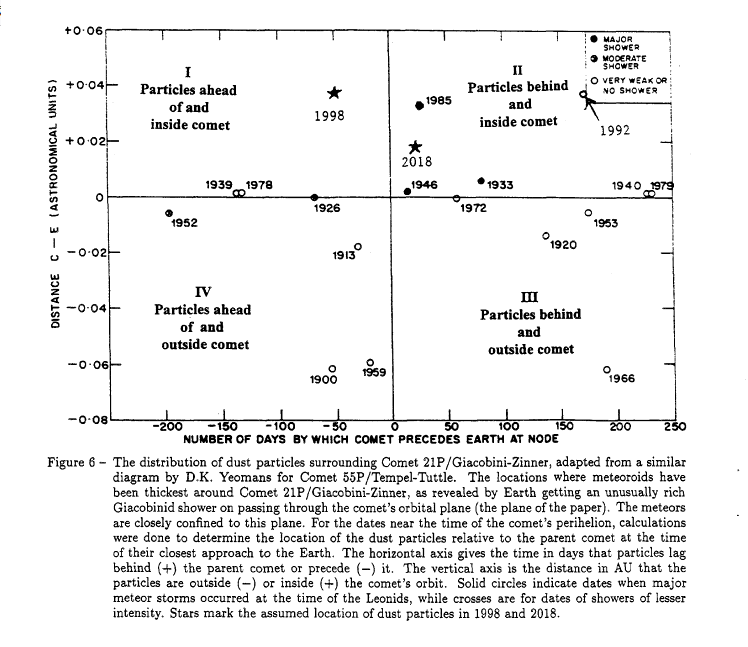

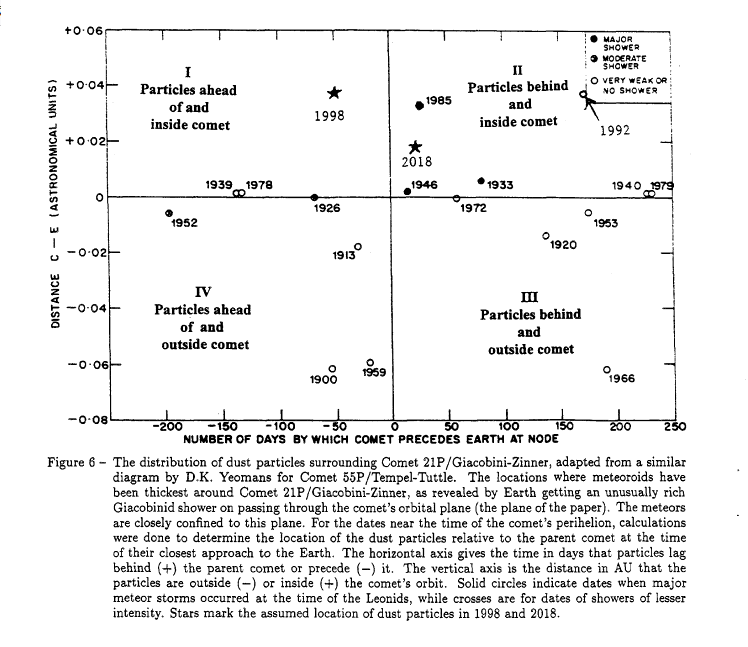

1972年時点では、流星群の大出現予想には、流星群のチリの発生の母体となる「母彗星」の軌道がどれほど地球に近いところを通っているか、ということが最重要で、地球が彗星軌道にもっとも接近する時を大出現のピーク時刻と予想した。さらに、その時に、母彗星がどれほど地球の近くにいるか、あるいは別の言い方では、母彗星と地球の互いの近接点への通過日の時間差が近いほど、出現は活発であろうと予想された。ジャコビニ群とその母彗星(21P/ジャコビニ・ツィナー彗星)のその様子を見るには、下の図をご覧になるのがいいだろう。これは、1998年に発表されたJ.Raoの国際流星機構論文誌の論文から引用したものである(*1)。縦軸がジャコビニ流星群の母彗星の軌道と地球の再近接距離で、そのプラスとマイナスは、それぞれ地球が彗星軌道の内側にあるか外側にあるかの違いであり、横軸が地球と彗星の最近接点通過の時間差で、そのプラスとマイナスは、それぞれ彗星の通過が地球より先かあとかの違いである。1972年の時点で、この縦軸横軸において ジャコビニ・ツィナー 彗星の最近接点の位置は、過去将来にわたって計算可能であった、つまりこの図に十分な精度で位置をプロットすることはできた。しかし、実際の流星群の出現状況は、もちろん、観測してみないとわからないので、1972年の予想は、1913年〜1959年の出現状況から推定するしかない。この図から、大出現があってもおかしくない年(プロットが横軸および原点に近い年)は、1926年、1933年、1946年である。1926年はそれほどでもなかったが、1933年、1946年はいずれも目を見張る流星雨の大出現が観測されている。1972年は、この1933年と1946年に挟まれた絶好の位置にプロットされているので、大出現が期待された。

図 :21P/ジャコビニ・ツィナー彗星の軌道への地球の接近の2次元図 *1)

しかし大出現はなかった。その理由は、この図をいくら見てもわかるものではない。1972年のジャコビニ流星群の不発は、流星群の予想を覆す大事件であり、そしてその理由は大きな謎として残されたのである。

*1)J.Rao, WGN, Journal of the International Meteor Organization, vol. 26, no.5, 192-216(1998)

https://articles.adsabs.harvard.edu//full/1998JIMO...26..192R/0000202.000.html

3.1985年ごろの状況

1972年の不発で、上のような簡単な2次元プロットだけでは大出現の予想はできないということがわかったものの、他のよいアイデアがあるわけではなかった。しかし、少しずつ知見が蓄積された。まず、1985年は、プロットからはそれほど目立った好条件ではなかったものの、かなりの出現が観測された。単純には、大出現のダストは母彗星後方の軌道内側が優勢の傾向がある。しかし、1972年の不出現を説明するには、それだけの説明では納得がいかない。

ここで、簡単な計算をしてみるとすぐにわかることであるが、こんな単純なモデルからの予測には自己矛盾がある。流星群の大出現というのは、せいぜい1時間とか3時間くらいしか続かないものだ。太陽の周りを回るジャコビニ流星群のチリと地球の相対速度は秒速20km程度であるので、2時間の流星雨が出現したとすると、そのチリの濃い領域の幅はわずか14万kmくらいになると予想される。しかし、実際には、彗星軌道が地球に近づいているところはもっと長く100万km以上の距離に及んでいる。また、当の母彗星は、流星群の大出現時には、1000万km以上のかなたにいるのが普通で、地球の近くの14万kmだけに流星群のチリが密集しているというのは、素朴なモデルと話が合わない。しかし、現に、流星雨の継続時間が短めなのは事実なので、ジャコビニ流星群については、母彗星からはなられた彗星軌道に近いところのどこかの狭い部分に、このようなチリのムラのような集中があるとしか考えられない。しかし、このチリの集中は遠くから望遠鏡やレーダーで観測しても見えないし、計算で予測しようにも、当時の計算機シミュレーションの技術では実際に手が出なかったのである。

このような状態は、1998年頃まで続いた。上記の論文の図は1998年に出版されたものである。1998年も大出現の予想の出た年であるが、出版のほうが早かったようで、1998については予想のみ(★印)となっている。この図からは、1998年のジャコビニ流星群の大出現は、出るにしても出ないにしても微妙なところに見える。実際にはかなりの出現があった。

4.1998年の出現観測

筆者は、1985年の大出現についてはスルーしてしまったが、1998年は出そうな予感がしたので、観測の準備をした。このような予感は理屈ではない。ここで目指したのはビデオ撮影と眼視観測であった。これは、従来のシャッター開けっぱなしの星野撮影では、光害のため暗い流星が写りにくく、ジャコビニ流星群の撮影には不利と思ったからである。当時の一般向けビデオカメラ(アナログ8mm磁気テープ)は、感度が低かったので、レンズ単眼鏡付きのイメージ・インテンシファイア(I.I)を使ったいわゆる暗視観察装置をビデオカメラに取り付けた。さらに、単眼鏡だけでは視野が狭くなってしまうので、対物レンズ側にレデューサーを取り付けた。ビデオカメラで覗くにあたって、コリメート撮影ではピント合わせと視野の確保に困難があったので、ニコンの一眼カメラ用標準レンズを逆向きにコンデンサレンズとして使用した。この標準レンズこそ、1972年のジャコビニ流星群観測会に石原高グラウンドで使われ、ただ一つの流星も撮影できなかった因縁のレンズであった。

筆者は、1998年10月8日の夜、24時過ぎまで眼視観測とビデオ観測を行った。最初は、輻射点が高いものの出現はほとんどなかったが、22時台から流星が出始め、最終的に12個の肉眼流星を確認することができた。ジャコビニ群の流星は、ペルセウス座群やしし座群よりもずっと遅く、ふたご座群よりもさらに遅く、ふわっと、喩えれば雪が舞うくらいの速さである。この特徴によってジャコビニ流星群は印象の強いものとなる。出現が確認されてからビデオ撮影を始めたが、ビデオでは視野が狭いため、2個程度しか捕らえることができなかった。そのうちの1個の写真が、この8月に発行された創刊50周年記念フォトブックに収められている。これで、上記の標準レンズは、26年を経てリベンジに成功したことになった。下に、そのジャコビニ群流星の写ったビデオ撮影の一コマとそれを撮影した機器の写真を再掲する。

撮影機器構成:筒先から順に、レデューサー目的の凹レンズのはまったポテトチップスの筒(兼フード)、紙コップアダプタ、ロシア製I.I、標準レンズ逆付け、ソニー8mmアナログビデオカメラ。

5.ダストトレール理論の登場

1990年代のほとんどの流星群予想は、大勢において、1985年時点と大差はなかった。流星群の大出現のムラがどのへんにあるのか、筆者は、1997年ごろ、当時、国立天文台の広報普及室におられた流星群の専門家の長沢工先生に、先生の近著『流星と流星群』を読んだ上で手紙で質問したことがある。長沢先生は観測や理論を踏まえて課題を整理する長いご返事を下さったが、そのダストの場所の解明の明瞭な道筋は示されなかった。

しかし、1998年頃からは、ダストトレ−ル理論というのが提唱され始めた。これが有効に計算されるようになったのは、1999年のアッシャー理論が最初である。ダストトレール理論は、単に母彗星の軌道の近くにチリが集まっているだろうという素朴な理論と違って、母彗星が過去に太陽に近づいた時に放出されて母彗星から離れていったチリの集合が、ちょうどタバコの紫煙のように空間を漂い、太陽を周回し、その何十年後かに地球にぶち当たるというものである。つまり、地球は、母彗星にも彗星軌道にも衝突はしないのだが、過去に放出されたダストトレールには衝突しうるので、この時は異例の流星雨の大出現が期待できる。そのような理論が有効であろうことは予想と期待はできる。ただ、それを計算で予測するためには、当時の計算機の能力にかなったモデルと理論が必要であり、それを実用化ならしめたのがアッシャー理論であった。

6.アッシャー理論と4次元フル計算

アッシャー理論は、一種の簡略計算であり、簡略でもうまくいくという意味で理論である。ダストトレ−ル理論は、彗星からチリ(ダスト)が、連続的にいろいろな方向にいろいろな速さで放出され、それがその後、時空間を移動していくのを数値計算で追跡する。その時、チリの速度だけを考えても、速度ベクトルが3次元で、あと放出が時間的に続くので時空間で4次元の計算をしなければならない。この4次元の各点(メッシュ)について、微分方程式の数値解法すなわち重力下の運動のシミュレーションをすることになるが、これは時間がかかって当時の計算機の手に負えなかった。しかも、このころは、毎年のようにしし座流星群の出現の予測と観測結果との照合が必要だったので、時間のかかる計算はタイムリーに役に立たない。そこで、アッシャー理論の計算モデルは、彗星が近日点通過時の瞬間だけ、チリを彗星の進行方向(あるいはその正反対の方向)だけに一直線にいろいろな速度で放出するというものである。いわば空間速度1次元、時間0次元の1次元計算である。これで、4次元計算よりも何桁も時間が短縮できる。いわば、時空間のごくごく一部分だけ計算することになるが、これでも、ダストトレールが地球に接近する様子は計算できる。ただし1次元では衝突はしない。空間に放出された一直線のダストトレールは空間を漂う1次元の曲線(ひも)のようになるので、よほどのことがないと地球にぴったしにはぶつからない。ただ、地球にいちばん近づく時の時刻から極大時刻が予測でき、その最近接点までの距離と近接点に対応するチリの発生時の彗星からの放出スピードの値からチリの濃度すなわち流星群の出現強度が予想できる。チリの放出は、熱力学の法則に従うと考えられるので、彗星表面の温度によるが、いずれにしても、放出スピードの遅いのが圧倒的に多く、ある程度より放出速度の速いチリは事実上存在しないと予想される。ここでいう放出速度は、彗星から放出された瞬間の彗星との相対速度のことで、太陽を周回する時の空間速度と混同してはならない。予想通りに2001年に日本でしし座流星群の大出現が観測された頃に、アッシャー理論の計算の有効性が最終的に確かめられたといえる。

しかし、アッシャー理論は部分計算にほかならない。地球はひもにぶつかるわけではないので、ひもから多少外れているところに、どれだけのチリがあるかは本当はわからない。また、近日点通過時だけチリが出るというのは、近似であるとしてもそんなに真実に近いとは思えない。アッシャー理論で予想されたとおりに流星群が出現した時はよいとしても、アッシャー理論で流星群が予想されない時には流星群が出るとも出ないとも言い切れないし、1972年のジャコビニ群のように流星群が観測されなかった場合の検証には、アッシャー理論で流星群が予想されなくても、それだけで完全否定の検証にはならない。肯定否定全ての場合に対応するには4次元計算をする必要がある。4次元計算では、地球は計算上、文字通りチリにぶち当たることになる。

7.4次元計算による1972年のジャコビニ流星群の検証

2016年に4次元計算によって初めて綿密に実際の流星群出現との比較研究がなされ、その計算の有効性が示された。その佐藤勲氏による計算が、日本天文学会誌『天文月報』の文献*2)にある。

*2) 佐藤勲、天文月報 2016年12月号、 vol.109, no.12, 871-877 (2016).

https://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/2016_109_12/109_12_871.pdf

この計算は、1998年のうしかい座流星群(ポンス・ビネッケ群)の出現と、1972年のジャコビニ群の不発の検証を目指したもので、いずれもアッシャー理論では十分な解明が得られていなかった。この計算により、1972年のジャコビニ群の不発は、44年を経てその理由が決着したのである。

4次元計算では、彗星からのチリは連続的に3次元空間に撒き散らかされるので、基本的には全空間に広がっていく。しかし、相対的な放出速度より彗星の軌道速度のほうがずっと速いので、チリの大半は彗星軌道付近に留まることになる。そこで地球が彗星軌道に近づくとチリの何らかの部分にぶつかる。その計算上ぶつかるチリの大元の放出時をたどると放出時刻と放出速度がわかる。このような手順で、予想される流星群ピーク時刻の付近の各時刻について、その時に地球に当たるチリの放出速度の最低値(最も遅い下限)を求める。これはアッシャーの1次元計算と似ているが、4次元計算では確かに地球にぶつかるチリである。佐藤氏の論文の図5、図6( *2)のPDFをダウンロードして見ていただきたい)は、母彗星の過去の太陽接近(近日点通過)の前後の一定期間の多数の時点において、ことなる3次元的相対速度で放出されたチリの一部が地球にぶつかる場合、その元の放出位置(放出時刻から計算可能)と最小放出速度の関係(図5)と、地球衝突時刻と最小放出速度(図6)の関係をプロットし、ダストトレールごとに接続したものである。彗星が太陽にじゅうぶん近い時に放出速度のじゅうぶん小さいチリが放出され、それが地球に衝突する場合に流星群は大出現する。

上記の論文によると、1972年のジャコビニ流星群の地球に当たるチリは、計算上、最低速度のものでも、秒速60m程度で水分子の放出速度の最高可能値を越えており、そのような水分子よりも高速のマクロな大きさのチリが放出されることはまったく期待できないので、地球で流星群は出現しなくて当然という結果が得られたとされている。論文の図で、計算されているのは、1953年、1959年、1966年の放出のダストトレールである。 筆者が解釈するに、これらの時に放出されたダストの濃い部分は、1972年の出現予報日には地球にはそれほど近づかず、別のところ(もっと彗星の近くか軌道半径の違うところ)に存在していたということになるのであろう。

8.終わりに

こうして、西中筋天文同好会発足の頃の単発の事件であった1972年のジャコビニ流星群の不発は、その後の50年間において、リベンジもできたし、科学的な解明も理解できたので、長期的にはめでたく話が収まったということで長年星を見続けてきた甲斐があったというものである。それでも、話はこれで終わりではなく、今後もまたジャコビニ群の流星を見たい方はいらっしゃるであろう。もちろん、筆者もそうである。次に、期待できるのは、佐藤氏の1次元計算では、2024年10月8日の日本時間の夕方に当たる。ジャコビニ・ツィナー彗星の軌道は惑星重力の影響で、微妙に変化していて、周期も正確に一定ではないが、1998年が1972年の26年後にあったのに対し、2024年は、そのまた26年後に当たるので、何か因縁がありそうに感じる。2024年の日本からの観測は、ピーク時に日が暮れていなければ、電波観測に頼るしかないであろうが、いちおう、日暮れ後は、肉眼で注目する価値があるであろう。

今号表紙に戻る