偉大なる天体の周期(第5回)

上原 貞治

本連載の第1回第2回は日月食の周期に関することで、第3回第4回はお隣の惑星との会合周期に関することであった。第5回は、流星雨の周期について取り上げる。流星雨の周期はちょっと毛色が変わっていて、周期があるようでないというか、予想に反して本質的に確固とした周期がないことが近年わかってきたものである。

1.流星群の1年周期

まず、用語の定義である。ここでは、「流星群」と「流星雨」の2種の用語を使い、両者の意味を峻別する。一般には、この2つの用語は明瞭な定義はなく似たような意味に使われていて、どっちの用語を使ってもかまわない場合が多いのであるが、今回の議論では、便宜上、明瞭に区別させていただく。まず、「流星群」というのは、太陽を巡る特定の楕円軌道上に流星の元になるチリ(砂粒くらいの形大きさの物が主である)が無数に集合していて、ベルトコンベアーのベルトのように太陽を回る公転をしているものを指す。そして、その軌道の一部が地球の公転軌道に接近していて、ここに地球が接近すると、多数の流星が出現する可能性がある。このような楕円軌道上のチリの集合体を「流星群」と呼ぶことにする。

重要なことは、流星を出現させる理由が地球が流星群(の軌道)に近づくことである。流星群が突然向こうからやってくるわけではない。流星群の集合体はほぼ定常的に存在する。流星群があってもほとんど流星が出現しないこともある。チリの密度の濃い所に地球が接近しなければ、流星群があっても流星はほとんど出ない。それにも関わらず、いずれにしても流星群の軌道と地球の軌道はそれぞれの1箇所(最近接点付近)でかなり接近しているので、1年に一度そこに地球がにやってくると多少なりとも流星が出現する可能性がある。地球が流星群の軌道の近くにいる1日ないし数日間の間にある程度の数の流星の出現があれば、「『流星群』の出現」があった、ということになるし、ほとんど流星が出なければ「『流星群』の出現」がなかったことになる。出現してもしなくても流星群である。クリスマスパーティがあろうがなかろうがクリスマスは毎年来るようなものである。

以上から、流星群の周期(流星群が出現しうる潜在的周期)は1年ということになる。このことは実際よく知られている。それは、近年すでに100年以上にわたって、ペルセウス座流星群とふたご座流星群が、毎年同じ時期(それぞれ8月12日頃、12月14日頃)に安定した「出現」を見せてくれているからである。ただし、安定した出現が見られない流星群が実はたくさんある。流星群の1年周期は、歴史的には、古くよりおそらくはペルセウス座流星群の安定的な出現から広く経験的に知られていたと考えられる。ただ、その天文学的に正しい説明は、流星の軌道と母彗星の軌道の関連性が発見された19世紀まで待たねばならなかった。

以上、ややくだくだしくなったが重要なことなので「流星群」の1年周期について解説させていただいた。でも、今回の「偉大なる天体の周期」はこの流星群の1年周期のことではない。それより長い「流星雨」の周期が本題である。

2.「流星雨」の周期

流星群の軌道上にチリがまんべんなく適度に振りまかれていると、毎年同じ時期に安定して流星群の出現があることになる。ところが、仮に、軌道上に極端なチリの密度の濃淡があって、ごく一部にとても濃密な場所があるとする。すると地球がそこを通過した年だけ、流星群が大出現し、そうでない年は流星群はほとんど出現しない。この濃淡模様は、基本的には彗星と同じように公転しているはずだからである。つまり、流星群の1年周期は形の上では維持されるが、流星群の大出現は、何年かに1回ということになる。この流星群の大出現を「流星雨」と呼ぶ。流星雨の明瞭な定義は存在しないが、ここでは、流星が「雨あられと飛ぶ」状態、いうなれば1時間に1000個程度以上の流星が出現する場合としよう。(これを「HR1000以上」と呼ぶ。HRは hour rate のことで、空の状態のよい時ところで1人の人間が1時間あたりに見られる流星数を表す。ただし、1時間継続してカウントされる必要はなく、5分間に集中して1000個の流星が見られれば、その5分間はHR12000だったとしてもよい。)従って、流星群の大出現したものが流星雨である。出現しない流星雨というものは定義上存在しない。(下に書くように、「流星雨が予想されたが出現しなかった」ということはありうる)

HR1000以上の流星雨はめったに現れる現象ではないが、とても珍しい現象というほどでもない。いろいろな種類の流星群の違いを問わなければ、世界のどこかで数年に1回くらいは出現しているという。ここで世界のどこかと言ったのは、流星群の出現は、通常、出現時に夜であって、流星の見かけ上飛んでくる方向(輻射点)がある程度の高度に昇っていないと観測できないので、それが発生した時刻に地球上のどこでも見られるわけではないからである。そして、今回の偉大なる天体の周期は、周期流星群の流星雨の周期である。つまり、ある特定の流星群が、周期的な流星雨の出現をもたらす場合をいう。

現在、ある程度明瞭な周期を持つ流星雨はそれほど多くない。確実なものは、「しし座流星雨」と「ジャコビニ流星雨」だけである。これらは、それぞれ「しし座流星群」、「ジャコビニ流星群」の大出現のことである。なお、後者は、近年の呼称の改正で、「10月りゅう座流星群」と呼ぶことになったが、ここでの流星雨の議論では、歴史的経緯もあって旧呼称を用いることにする。以上、前置き説明がたいへん長くなって、たいへん失礼をしたがお許しをいただきたい。

3.しし座流星雨の周期の発見

では、人類史上、周期性が最初に発見された流星雨である「しし座流星雨」についてその経緯を見てみよう。国立天文台の編纂する毎年の『理科年表』に、しし座流星雨の出現の記録がある西暦年のリストがある。それは、下のようになっている(私の見たのは、ちょっと古くて2007年版)。

585, 902, 931, 934, 967, 1002, 1035, 1037, 1202, 1232, 1238, 1366, 1466, 1532, 1533, 1538, 1554, 1566, 1582, 1602, 1625, 1666, 1698, 1799, 1832, 1866, 1901, 1965, 1966, 1998, 1999, 2001, 2002.

非常に簡単明瞭な周期があるわけではないし、古い時代はちゃんとした観測記録になっていないことも考慮せねばならないが、各世紀において、00年頃、33年頃、66年頃の年号に集中していて、概ね33年周期があることは十分判別できるであろう。しかし、これは、こういう表があるから見つけられることで、このような古今東西の観測記録をまとめた表がなかった19世紀以前には、その周期性の発見は容易ではなかった。また、世界のどこか、というわけであるから、情報や交通のグローバル化も必要であった。ただ、同じ流星群なら、出現日の太陽暦の日付がほぼ同じになるので、同一箇所でもちゃんとした記録があれば、関連性がピンと来ることになったかもしれない。しし座流星雨の出現が注目されたのは、1799年と1832年に流星雨の出現が観測された時以降のことである。それまでは、驚くべき不思議な突発的天文現象(天変)として記録されたに過ぎなかった。仮に日付が同じであることに気づいても、その説明はできなかったであろう。

流星群の学問を進展させたのは、1862年のペルセウス座流星群の流星雨としての出現が最大のきっかけである。この年に、この流星群のチリの元を作った「母彗星」であるスウィフト・タットル彗星も発見された。この彗星はペルセウス座流星群とほぼ同じ軌道を持っていたことが観測でわかったので、流星群と母彗星の関係が明らかになった。彗星がチリを振りまくのであるが、そのチリは当然ながら彗星の近くでごく濃くなっていると考えるのが自然である。

だとすると、1799年と1832年の流星雨も同一の母彗星があって、その彗星の周期は33年程度と予想される。こちらの母彗星は「ペルセウス座流星群発見」の1862年当時はまだ発見されていなかったが、どうせ1865年頃にしし座流星雨出現と共に帰ってくるだろうから、その時に探せばよい、というわけである。そして、この筋書き通り、1865年にテンペル・タットル彗星が発見され、1866年にしし座流星雨が出現し、この両者がほぼ同じ軌道を持っていることが確認されたのである。母彗星はまさに周期33年の周期彗星であった。こうして、不可解な現象である「流星雨」は科学的に解明された。天文学の偉大な勝利であった。この「33年」が偉大なるしし座流星雨の周期である。

なお、スウィフト・タットル彗星とテンペル・タットル彗星の「タットル」は同一人物の発見者名によるものであるが、たまたま同じ人が発見しただけで彗星はもちろん別物である。また、これらの彗星がペルセウス座流星群としし座流星群のそれぞれの母彗星であることを解明したのは、スキアパレリという天文学者である。しかし、流星雨の研究には、その後もまだ苦難の道のりが残されていた。

ここで、ちょっと余談である。実は、しし座流星雨の33年周期は平安時代の日本人によって発見されるチャンスもあったかもしれない、という「未遂記録」がある。『本朝世紀』という歴史書の長保4年9月7日(西暦1002年10月15日)の条に、「今夜天変有り。子の時より寅の刻に至る。流星、去る康保4年の流星の如し云々」と書かれている。この長保4年の流星の天変もそれに似ていると指摘された康保4年(967年)の流星も、しし座流星雨の記録であり(上のリストの967と1002に対応)、両者が35年を経て起こった似た現象であったことが記録されている。しかも、この967年の現象は日本の別の『扶桑略記』という歴史書に記録があり、そこにはさらにのちの1035年(長元8年)のしし座流星雨の出現記録も載っている。平安時代にこれらの歴史書に触れた人がいたら、967年、1002年、1035年の3回の流星雨の出現からその周期性に気づく人があったかもしれない。これらの流星雨の日付は西洋暦ではいずれも10月14〜15日であったが(当時は歳差の関係でしし座流星群は10月に出現した)、当時の日本の暦は太陰暦であったため、それぞれ、9月9日、7日、11日であった。

4.出現しない流星雨

しし座流星雨の出現は1899年にも期待された。ところが、1899年には流星雨は出現せず、母彗星の回帰も見逃された。ところが1901年に2年遅れの流星雨の出現があった。そして、その次の1932年頃にも、流星雨の出現はなく母彗星の回帰の検出もなかった。1866年の大勝利のわりには、その後しし座流星雨は不振に陥ったのである。ただし、もっと古い彗星出現記録がテンペル・タットル彗星に同定されたので、母彗星の周期は33年で確立された。そして、この間に、新たなヒーローとして「ジャコビニ流星雨」が登場した。 ジャコビニ流星雨の出現記録は、 1926,1933、1946、1985 となっている。19世紀以前の出現記録はない。ジャコビニ流星群の場合は、しし座流星群と順序が逆で母彗星であるジャコビニ・ツィンナー彗星のほうが流星群より先に1900年に発見された。この彗星の研究によって流星群の出現の可能性が予想され、そして、1926年にこの流星群として最初の流星雨の観測がされたのである。母彗星の周期は6.5年で、地球の10月上旬付近の位置で地球軌道と接している。それで、秋前後に彗星が地球軌道付近に帰ってくる年に大出現が期待できる。これに近い状態になった年は、1913, 1926, 1933, 1946, 1959, 1972, 1985 で、実際上の通り、1926年から連続3回は流星雨がヒットした。母彗星の周期は6.5年だが、秋頃に地球軌道に近づくという要請を入れると、偉大なるジャコビニ流星雨の周期は13年となる。ただし、周期の小さな変動によってたまに7年になることもある。しし座流星雨の不調を尻目に、ジャコビニ流星雨が天文学の勝利へと導いたわけである。

しかし、世の中そう単純ではない。その後の、1959年、1972年に、ジャコビニ流星雨は出現しなかった。特に1972年には大出現が期待された背景があり、当時はなぜ出現しなかったのかさっぱりわからず、天文学者はその信用を落とすほどであった。ところが、いっぽうのしし座流星群のほうが、1965年、1966年に復活を遂げ、母彗星も再検出されたのである。その後、ジャコビニ流星雨も1985年に出現した。出ると思ったら出ない、出ないかなと思ったら大出現で、天文学の勝利だと思っていた流星雨の科学はまた混沌に落ち込むことになった。

5.ダストトレイル理論の勝利

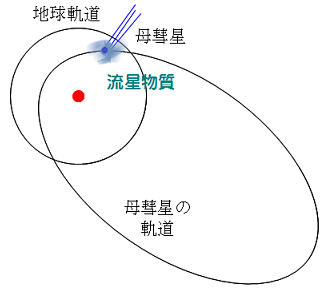

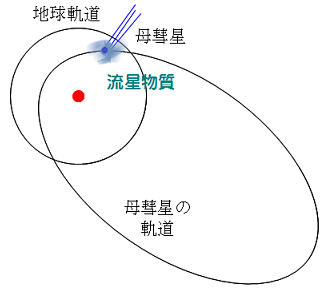

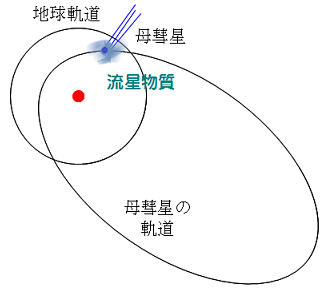

流星雨の発生のメカニズムは、従来は、母彗星の近くに流星物質が集まっているという単純なモデル(図1)を中心に考えられていたが、それではうまく説明できないことが多いことがわかってきた。この考えで当然出現するはずの年にジャコビニ流星雨が出現しなかった。そのくせ、1901年のしし座流星雨のように2年遅れで出現することもある。 単純に母彗星の近くが濃いということはないのである。また、流星雨の出現ピークは数時間程度しかなく、これから見ると流星雨をつくるベルトは、数十万kmくらいの太さしかないようである。これは地球に接近している母彗星までの距離(近いと言っても通常は1000万km以上)に比べるとずっと小さい。彗星からはずれた半端な所に流星物質の塊があるのだろうか。

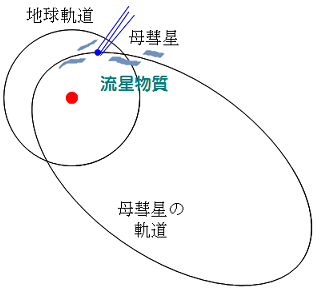

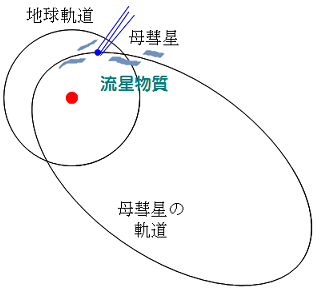

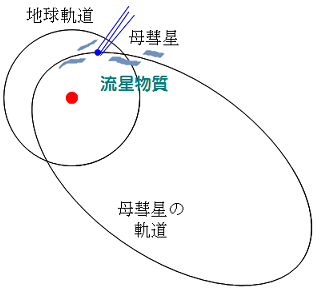

こういう模索のなか、1999年にアッシャーとマックノートによって「ダストトレイル理論」が提唱された。これは、流星物質の濃い所は単に母彗星の近くにあるのではなく、母彗星が過去に太陽に接近したときに放出された物質が1周ないし2周以上回っても、それでも固まって母彗星から少し離れた所でベルト状になっているということである(図2)。放出された物質も彗星本体同様太陽の周りを回り続けるが、放出時に多少の初速を持っていること、重力の他に太陽風の抗力を受けることなどから、彗星本体とは少しずれた軌道を回り、時間とともに帯状に拡散していく。煙草の火から出てくる紫煙に喩えればよいだろう。煙草の紫煙は煙草の火から放出された物ではあるが、煙草の火から相当離れた所でもベルト状の形が残っている。 流星雨は煙草の火に近づいても必ずしも出現しない代わりに、火から離れていても紫煙のど真ん中に突入すると大出現するのである。このダイストレイル理論は、1999年、2000年、2001年のしし座流星雨の出現時刻の予言に成功し、わずか3年で証明されるに至った。

従って、偉大なる流星雨の周期は、母彗星の周期そのものではない。母彗星の過去の複数回の太陽接近時に放出された異なるダストトレイルのそれぞれがどのへんに帰ってくるかということから決まる、一種の擬似周期である。複数のダストトレイルの多くが母彗星本体の比較的近くにいるならば若干の周期性が出るが、どのダストトレイルも地球をヒットしないこともあれば複数のダストトレイルがヒットすることもあり、このへんの詳細の事情はかなりランダムである。今回の周期の偉大性は、それが厳密な周期ではなかったことをつきとめた天文学者のすぐれた仕事に帰すると言えるかもしれない。

図1(左 または 上): 母彗星の近くに流星物質(図では青い雲状に表現)があるという説

図2(右 または 下): ダストトレイル理論に基づく説

6.おまけ1−−ペルセウス座流星雨について

1862年に母彗星と流星雨が観測されたペルセウス座流星群であるが、この母彗星スウィフト・タットルは1992年に再検出され、周期が133年であることがわかった。また、1991〜1994年には流星雨の出現も観測された。昔からなじみの深い安定したペルセウス座流星群も133年の周期性を持っていることが近年わかったのである。この流星群にもダストトレイル理論が適用でき、流星物質の濃淡の一定の説明ができることがわかっている。しかし、母彗星の回帰から近くない年でもある程度の出現をするので、周期性は明瞭とはいえない。

7.おまけ2−−2018年のジャコビニ流星群の予想

2001年11月19日未明に日本で観測されたしし座流星雨が強烈な思い出になっている人も多いであろう。今度はいつこのような流星雨が見られるのであろうか。しし座流星雨の次の出現はあっても2032年頃になるだろうが、それはまだだいぶ先の話なので、とりあえず周期の短いジャコビニ流星雨のほうに期待が向くだろう。

2018年9月にジャコビニ・ツィンナー彗星が好条件の回帰をする。この時の流星雨の出現が期待されている。ダストトレイル理論によると、極大は日本時間の2018年10月9日の午前となり、残念ながら日本からの観測には適していないようである。また、世界のどこかから見ても必ず大出現が見られるというほどではない。日本から観測する場合は9日夜のみならず、10日の夜も可能性がある。

今号表紙に戻る