安井算哲の初手天元と自発的対称性の破れ

上原 貞治

初めに

二世安井算哲 (やすい さんてつ、若い時は「保井」姓も用いた。1639〜1715)は、江戸時代前期の囲碁棋士で、のちに貞享暦をつくった江戸幕府の暦学者(初代天文方)です。暦学者としては、渋川春海(しぶかわ はるみ)の名で知られていますが、同一人物です。彼は、囲碁、数学、天文観測、暦学のすべてで幕府公認の職にあったと考えていいでしょう。角川映画「天地明察」(2012)の主人公(岡田准一主演)として一般に話題になったこともあるので、ご存じの方も多いと思います。

「初手天元」(しょててんげん)は、囲碁用語です。囲碁は、黒番が黒石を白番が白石を交互に置いていく対戦型ボードゲームで、黒番が常に先手で、その1手目(初手)を碁盤中央の点(天元)に打つ戦略をこう呼びます。囲碁では、ゲームをすることと石を置くことを、ともに「打つ」といいます。囲碁のルールについては、あとで詳しく紹介します。

ここでいう「自発的対称性の破れ」は、理論物理学の用語です。普通は、空間に分布するエネルギーが物質界の自由度にどう関係しているかについて表現する用語ですが、ここでは、宇宙の法則の数理との関係でこの言葉を使いました。この点については、この文章は半分冗談的なエッセイなので、軽く受け取っていただきたいです。科学史やゲーム理論の解説ではありませんので、誤解のないように! それでも、科学史・ゲーム理論的感覚で、400年近く前の囲碁棋士兼数理・天文学者の心理に迫れれば面白いことだと思います。

囲碁は宇宙を表している?

安井算哲(渋川春海)は、囲碁を宇宙を表しているものととらえ、黒番で勝つためには、初手を盤面中央の天元に打つべきと考えたと言われています。あとで詳しく説明しますが、実は、囲碁の常識では、当時も現在も、黒番の初手は、もっと盤の隅に近いところに置くのが有利だと言われています。算哲の初手天元はなかば伝説的な話なのですが、算哲は本因坊道策との有名な一戦で、実際に初手天元を敢行した棋譜が残っているので、これを打ったことは事実のようです。 道策との対戦での「初手天元」は、映画『天地明察』にもでてきます。ここで、問題にしたいのは、算哲が「囲碁は宇宙を表している」「だから初手は天元に打つべき」と考えた道筋です。というのは、現代では、囲碁の戦法と天文学はそれほどの関連性がないようだからです。囲碁棋士と天文学者が研究上でコラボしたという話もあまり聞きません。でも、安井算哲に何らかの深い思想があったのかもしれませんし、それが科学哲学やゲーム理論の考え方に何らかの関係を持つ可能性も残っています。以下で囲碁のルールの最低限の説明をしますので、囲碁に詳しくない方も含めて、囲碁と宇宙との関係に思いをはせ、算哲の思考の謎に迫ってていただければと思います。おそらくプロの囲碁棋士やプロの天文学者でも、この問題を深く掘り下げて考えた人は少ないと思います。

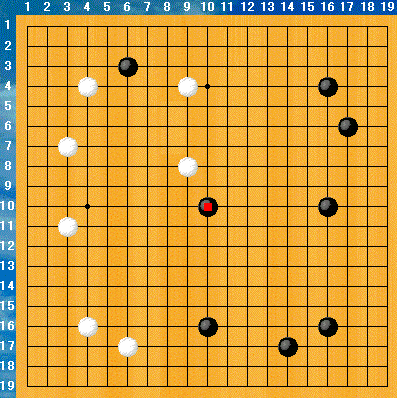

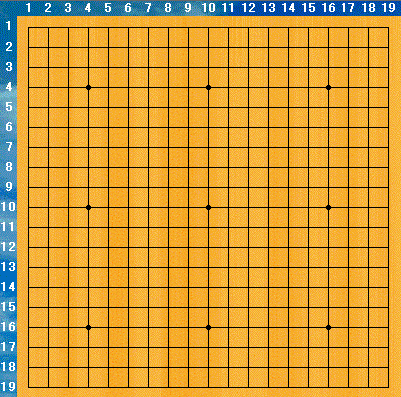

図1:碁盤(19路盤)。小さな黒丸のマーク9つの点を(広義の)「星」と呼ぶ。特に、中央の星を「天元」と呼ぶ。

碁盤と天文

まず、碁盤ですが、図1のような形をしています。これは19路盤と呼ばれるもので、普通の公式戦はすべてこのサイズのものを使います。囲碁では、石は線と線の交点に打つことになっていて、縁となる辺も、隅となる角にも石は置かれますので、縁の辺を含め、縦横に線が19本ずつで、19路盤です。石が置ける場所の数は19×19=361です。それから、碁盤では、9個の点、図1の座標で(4, 4)、(4, 10)、(4, 16)、(10, 4)、(10, 10)、(10, 16)、(16, 4)、(16, 10)、(16, 16)の9箇所に小さな黒い丸のマーク●が記されています。これらを「星」と呼びます。これは、座標の目印です。このマークがなくても囲碁は成立しますが、碁盤にはこれが打たれています。上記のように9つすべてを「星」と呼ぶのは、広義の「星」です。狭義の星は、四隅の4つ(4, 4)、(4, 16)、(16, 4)、(16, 16)のみを指します。特に、真ん中の(10,10)は、「天元」と呼びますが、これは、安井算哲の命名によると言われていて、囲碁発祥の地の中国ではもともと「太極」(たいきょく)と呼んでいたそうです。現代の中国でも天元という言葉はあるようなので、「太極」「天元」の両方の呼び名が行われているかもしれません。今の日本では、盤面中央は天元と呼び、太極とか星とかとは呼びません。「太極」は、東洋哲学(易学)の用語で、「宇宙の始まりの元物質」という意味です。いっぽう、「天元」も宇宙の中心、宇宙の元、という意味でしょうから、現代のビッグバン・膨張宇宙論のようなイメージで考えると、太極と天元に大きな意味の差はないことになると思います。残りの4つの「広義の星」には特に名前はありませんが、「辺の星」と呼べば通じると思います。

碁盤の交点361から天元の1を引けば、360。これは、ほぼ1年の日数に対応します。この理由で、西洋では、360度を角度の1周としました。360進めば、宇宙を1周して帰ってくるというイメージでしょうか。「天元」と「星」の名称、碁盤の交点の数がほぼ1年の日数を表していることから、ここまでで、碁盤が天文と関係しそうなことは比較的簡単にわかります。さらに、天元の星は、「天の北極」を意味しているというイメージもあります。中国占星術では、天の北極は、最高に高貴な場所だと考えられています。これだけでも碁盤を宇宙に喩える発想はわからない話ではありませんが、以上は碁盤の形の上のことであって、囲碁に勝つための戦法となるとまた話は別です。

囲碁のルール

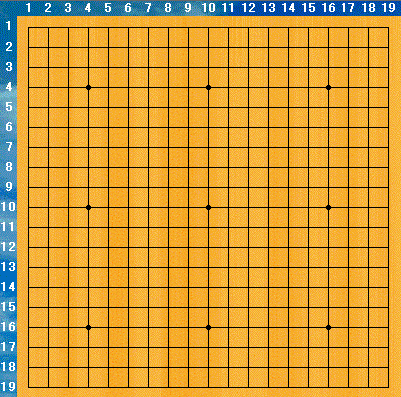

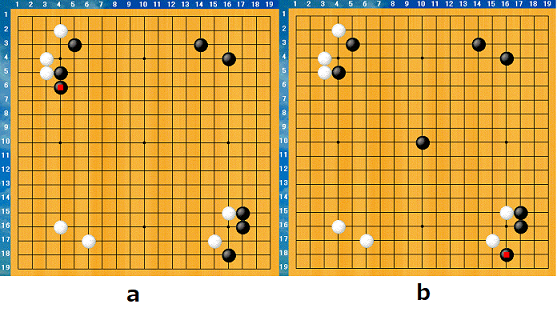

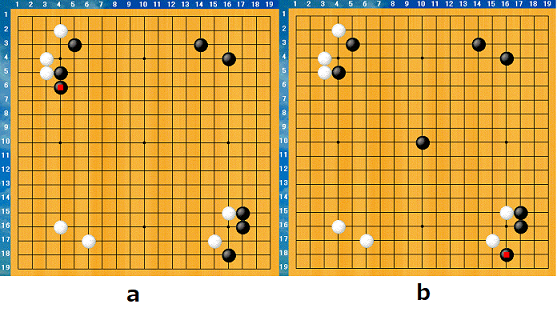

図2 初手天元

図3 実戦でよく打たれる初手。A:星、B:小目、C:三三。他の隅近くの同等の対称点も同様。

囲碁では、黒番から先に、黒白黒白黒・・・と、交互に1つずつ石を打っていきます。黒番と先番は同じ意味、白番と後番は同じ意味になります。黒番の1手目を天元に打てば、これが「初手天元」です(図2)。でも、江戸時代でも現代でも、初手天元は黒に有利な戦略とは考えられておらず、普通は、黒の初手は、もっと隅に近い「星」「小目」「三三」と言ったところに打たれます(それぞれ、図3のABC)

交互に打つことにより、ゲームが進みます。自分の番で打ちたくなければパスはしてもかまいません。普通は、2人が連続してパスしますとそこで終局(ゲームの終わり)になります。上段者の囲碁では終局直前以外のパスはめったにありませんが、本当の終局は二人の意志確認で決まりますので、初心者が得になる打つところを見つけられなかったり、たとえそれを見逃したとしても、随時パスをしてもルール違反にはなりませんし、相手が連打することで試合は続行します。

石は、(すでに石のない)空いている交点ならどこに打ってもかまいません。一応、着手禁止ルールというのがあって、その石を打った瞬間に即座にその石やその近隣の石が(後述の石を取るルールによって)すべて取り上げられるような形になる手(いわゆる自殺手、図4)と、コウの禁止則(1手前に打たれた相手の石を1つ取ってすぐ1つ前の盤面と同じ状態に戻る手、図5)は禁止です。でも、これらの手が勝負上意味がないことは明白なので、初心者であっても、これらのところに打つ発想はおこらないでしょう。だから、常識の範囲では、「囲碁はどこに打ってもよい」と言っていいでしょう。(しかも、パスしてもよいのです。)特に、黒番の初手は、盤上ぜんぶ空いていますから、本当にどこに打ってもよいのです。

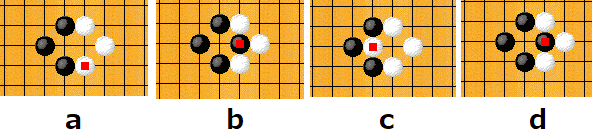

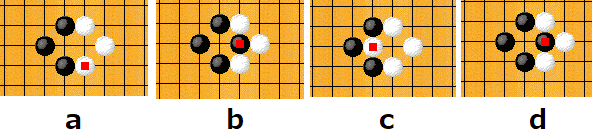

図4 次が白番として、白はAには打てない。打つと白石の一群(Aを含めて8子)が黒に完全に囲まれて取られる状態になるから、Aはいわゆる自殺手で、ルール上も着手禁止である。代わりに、白がBに打った場合は、白の2子が台形状の黒石に囲まれて取られるかに見えるが、今は白番なので、白は先にその上の黒4子を取ることができ、自殺手にはならず、白はBには打てる。これで、白は黒に囲まれていた4子を救出できるが、残り白3子は、次の黒番で取られるかもしれない。

図5 コウの着手禁止ルール。赤マークの碁石が最後に打たれた石である。a→b→cまでは連続して着手して良いが、これに続けてのc→dは、dがbに戻ってしまって盤面を直前の状態に戻すことになるので禁止である。これを許すとお互いに取り返し合いを譲らずゲームが進まない。cの次に黒が別のところXに打ち、白も別のところYに打てば、次の黒でc→X→Y→dと取り返すのはかまわない。

図6 a:白は生き石。白は黒に完全に囲まれているかに見えるが内部に透き間を持っている。黒がこの内部を潰すべくAに打ってくると、白は2子を取られないように、A’によってこの黒を取る。黒がA’に打てば白はAで黒を取る。それ以上は、黒は自殺手の禁止で内部に石が打てないので、一団の白は生きとなる。この図の段階で、白は生きが確定している(2眼を持ったという)。

b:白は死に石。白は周囲を黒に完全に囲まれていて、内部で2眼を作るスペースはなく、外側の黒を取る攻め方もないので、この状態ですでに死んでいる。

囲碁は、陣地を囲って陣地の広さを競うルールです。自分の陣地の中に相手の石がある時は、それを完全に透き間なく囲えれば、個数に関わらず取れます。具体的には、相手の石の一団に対し、盤面の線でつながっている縦横方向に透き間と出口がないようにずべて囲い、内部を埋めれば、一団の石は死んだとして取り上げることになっています。なお、碁盤の縁より外に線はありませんし、マス目の対角線方向に線は引かれていないので、碁盤の外や斜め方向に出口はないと見なします。

ここで、相手の石に囲まれた透き間が独立して内部に2個以上あれば、着手禁止ルールで最終的にすべての透き間に自分の石を埋めて死なせることはできないので、内部の相手の石は生きていることになります(図6a)。相手の石の内部の透き間は相手の陣地としてカウントされます。逆に、自分の囲みの内部で相手の石が生きる見込みがなくなれば、相手の石は死にです(図6b)。自分が取り上げた相手の石の数は、自分の陣地の数に加算(あるいは相手の陣地の数から減算)されます。囲碁は、こうして、相手と自分の陣地の広さの差を決定するゲームとなります。

双方が、これ以上打ち続けても自分の得にはならないと判断した場合は、相手と自分の陣地の境界(「駄目」という)を埋めていきます。自分の得になる手がないということは、相手にも得になる手がないということです。(相手の得になる手があれば、そこに自分の石を打って邪魔するのが立派な防御になります。)こうして、駄目をすべて埋めて、必要なら自陣の境界付近の不確定なところを手当すれば、碁は終局となります。あとは、整地ということをして、自分の陣地と相手に取られた石との差を数えます。この最後の場面では、死にが確定している相手の石も盤面から取るものとします。囲碁のルールは、規則が少ないことで有名で、大まかにはだいたい以上に尽きます。いかがでしょうか。囲碁のルールは、天文宇宙に関係していそうでしょうか。

余談ですが、初心者の方は、囲碁に勝つ戦略は、「自分の陣地を囲うこと」「相手の石を取るよう頑張ること」と思われるかもしれません。原理的にはその通りなのですが、実は、実戦ではその考えではほとんど勝てません。自分の陣地を囲い始めても、7割がた囲ったところで、相手が中に侵入してきます。こうなると、今度は相手の石を取る作戦に切り替えても、なかなか取れるものではなく、多くの場合、内部で生きられてしまいます。こうなると、相手の少数の手数でこちらの陣地予定地が台無しにされますので、これでは勝てません。実際には、陣地を囲う発想ではなく、何カ所かに「地」(じ)という勢力圏を張り、相手の勢力圏との境界の適当な場所から相手を圧迫して、効率よく広い陣地をものにするのが有効な戦略になります。また、石を取るというのはいいことなのですが、仮に一部の石が取れても、相手に別のところに広い勢力圏を張られれば勝てるかどうかわかりませんし、無理に取りに行った石に生きられますと、ほぼ負けが決まってしまうものです。攻撃は最大の防御なのですが、深追いは禁物で、その加減が囲碁の難しいところです。戦法の要領は本論にはあまり関係ないので、このくらいにしておきます。

初手天元は有効か

すでに何度か書きましたが、囲碁の歴史的に見れば、江戸時代から現代まで、黒番の初手天元が有効な手と評価されたことはないようです。江戸時代にこれを使ったのは算哲くらいで、あとは廃れたといいます。それでも、黒番が初手天元を打って、あとは白番の打ち方に点対称的に黒石を打つ「マネ碁」(「太閤碁」)という戦術は昔から(伝説によれば豊臣秀吉の時代から)知られていました。初心者の楽しみとして、マネ碁をすることは現代でも可能です。ただ、人間相手では相手を怒らせてしまいそうなので、AI相手に試してください(図8bが例です)。マネ碁でAIに勝てる可能性はありますが、実は、マネ碁には、白番に天元の黒石を取る戦法があり、かつ、現在では、黒番に「6目半のコミ」(ハンディとして6.5目の減点)が課されているので、それだけの利益にはならないと言われています。マネ碁は実戦向きではありません。

それで、長い間、初手天元は顧みられることはなかったのですが、昭和になってからは、「新布石」として研究され、マネ碁をせずとも、中央と隅のバランスと連携を図れば実はそれほど悪い手ではなく、相手の研究不足をつく一種の奇襲戦法としてある程度有効とされています。白番が、黒番の初手天元に油断してしまうと、いい勝負になってしまうかも知れない程度です。でも、対策が研究されますと、コンスタントに勝率を上げることはやはり難しく、現在のプロ棋士やAIはこれを常用することはありません。

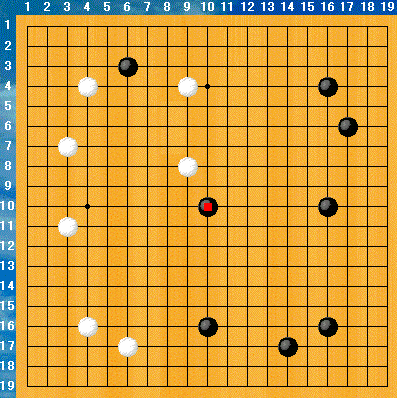

また、白が序盤で天元に打ってこないという仮定に立てば、黒番は初手から天元に打たずとも、しばらく様子を見てから、13手目とか15手目とかある程度隅や辺に石がおかれてから天元に打っても間に合い、初手天元と同じ効果が出せます(図7)ので、初手に天元に打つメリットは相対的に少ない、天元に打つにしても序盤の終わりあたりまで待て、という考えもあります。そのあたりが、だいたい現在の状況です。

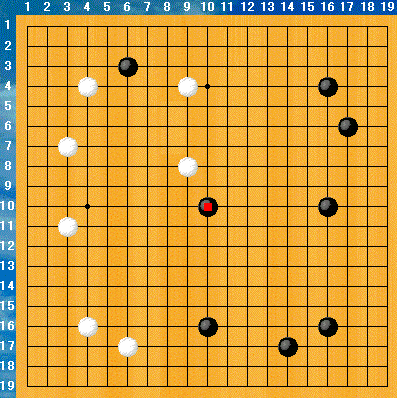

図7 黒の15手目の天元着手例(赤マークの黒石が15手目)。

安井算哲の心を読む

以上のことから、算哲が大事な試合であえて初手天元を打ったのには、それなりの考えがあったのだと予想されます。しかし、私の知る限り、算哲の初手天元で語り継がれているのは、本因坊道策との一番だけで、これは算哲が負けました。算哲はこの勝負の前に、「これで勝てなかったら初手天元は以後打たない」と言っているので、この後は初手天元を打っていないと考えられます。また、算哲のこの敗戦に対する現代の検討では、敗因は算哲の研究不足と言われているので、算哲はそれほど初手天元の研究や実戦経験があったわけではないのでしょう。何らかのインスピレーションによって実験的に試してみた、というのが事実だったのではないかと思います。実験なら、一番であきらめるのはよくなく、少なくとも1〜2年は続けてほしいところですが、やめたということは、それほど勝算の裏付けのない実験だったのだと思います。

囲碁が宇宙を表している、というのは、これは美しいイメージですし、棋士にも魅力のある考えだったでしょうが、だからといって、宇宙の研究をしても囲碁に強くなるわけでないのは明らかなので、敢行した初手天元を宇宙の原理と結びつけたのは、敗戦の言い訳だったか、あるいは、何らかの数理的な考えがあったのかと推定します。後世の伝説とか、敗戦の言い訳ならつまりませんが、算哲の数理的な考えがあった可能性を以下に追求します。

ゲームとしての囲碁の分析

囲碁は、「二人零和有限確定完全情報ゲーム」というカテゴリーに分類されるゲームで、要するにこれは、盤面にすべての情報が公開されていて、サイコロなどの運の要素がなく、かつ、有限の手数で必ず決着がつくというゲームです。細かいことを言えば、囲碁では、「三コウ」や「長生」で、将棋の「千日手」のように盤面が循環したら、対戦者の協議によって引き分けにしたりしなかったりするルールがあるので、厳密には、盤面情報だけで必ず勝負がつくわけではありませんが、三コウや長生での引き分けは、プロ棋士でも一生に一度あるかないかのまれなことで、これが起これば必ず引き分けとして決着ということにしておけば、必ず有限手数で決着になります。このカテゴリーのゲームでは、理論上は完全な先読みが可能であり、各手番で最善手が存在し、双方のプレーヤーが最善手をプレイし続ければ、運の要素はなくて、必ず先番必勝か後番必勝か引き分けかに決まっているということになります。囲碁というゲームは、全知全能のAIが現れたら、全局に最善手と勝負の結末の回答が予言される運命にあるのです。(これは、将棋でも五目並べでも同じです。)

しかし、現実には、プロ棋士でもAIでも、似たような有利さを持つ最善手が2つ3つ見つけられた時は、どれを選ぶかに迷います。完全な先読みができないので、有利さの推定に誤差があるからです。そこでエイヤッとどれかに決めると、勝負に運の要素がはいってきます。プロ棋士よりも強い現在最強のAIでも完全な先読みはできませんので、何手か先以降は、サンプル的にモンテカルロシミュレーションを行い、勝率を確率で算出します。勝率は必勝を意味せず、モンテカルロはサンプル試行なので、AIの着手も運の要素を含んでいます。さらにいうと、最善手でない手を自分が打ってしまっても、それが奇襲になって相手が対応を誤れば、運で勝つこともできます。どうやっても負けそうな時は、ずるずると単純に最善手を続けるよりも、捨て身の奇襲のほうがまだ勝ち目があるでしょう。ですから、ゲーム原理上は囲碁に運は関係なくても、現実の勝負は多分に運を含むこともあるのです。

初手天元は最善手か

上に述べたゲーム理論によると、黒の初手から最善手があることは確かです。その後に運の要素があるにせよ、初手は最善を尽くすのが良いでしょう。だから、黒番の初手天元は、1手目の最善手かという問題になります。私は、安井算哲は、ゲーム理論はもちろん知らなかったでしょうが、数学者、天文学者の勘として、囲碁にはそのような必勝の数理があって、初手天元こそが最善手ではないかという仮説を立てたのだと思います。その「必勝法」の存在を、算哲は「天が与えた数理」つまり天文学・暦学の理論の問題に分類して表現したのではないかと思います。物理学や天文学の法則は「天が与えた数理的法則」といえますが、当時の日本の学者には、数学の法則と物理・天文の法則の区別はできなかったでしょう。西洋でいうとニュートンの時代ですから、同時代の西洋でもまだ無理だったかもしれません。その後、宇宙を支配する法則において幾何学的な対称性がキーになっていることを、19〜20世紀の物理学者たちが解明していきました。これは、現代の宇宙論、素粒子論のもとになっています。対称性の数学は、宇宙の法則と確かに関係しているのです。

してみると、算哲は、

・天元は、碁盤の中心の最高の対称点である

・黒が初手を天元に打てば、白はもう天元には打てない

・最善手が1つしかないとすれば、それは、対称点にあって、他に同等の着手のない「天元」しかない

というふうに直感で推論したのだと推測します。仮に、天元以外の場所を有利と見て、黒がそこに打った場合、そこが最善ならば、白もその点対称の点に打つでしょう(必ず空いています)。これではあまり黒有利になりません。図8に再び点対称点に打つ戦略(「マネ碁」)を例としてあげます。

算哲は、このように初手天元が有利であろうという理由を考え、それを天の理になぞらえて表現し、少数回ではあるが実戦で試したのではないかと私は推測します。

で、実際は、算哲は初手天元で負けました。また、現代のプロ棋士もAIも初手天元は最善手ではなく、勝率を考えても、初手は、もっと隅に近いところ、星とか小目とか三三のほうが有利なこと(図3)を知っています。初手天元は、打ち場所としてある方面での有利さの「極大値」は取っているとしても、極大値は最大値ではない、最善ではないということが事実なのでしょう。実際の初手の最善手がどれかはまだわかっていませんが、最近のAIは黒番初手を「狭義の星」に打つことが比較的多いようです。私の考えでは、「星」は「小目」よりも対称度が高いので、2手目の白番の選択の自由度を減らす利点があるのかもしれません。

図8 ここでは、一つの例として、点対称点戦略(「マネ碁」)を考える。aは、黒が初手を天元に打たず白がマネ碁をした例。bは、黒が初手天元を打ち、マネ碁をした例。15手目(赤マークの黒石)までを示す。これは、極端な例としてあげたもので、実際は、算哲やプロ棋士がマネ碁を打つわけでない。

宇宙の原理と自発的対称性の破れ

ということで、唯一、最高の対称点である天元が最重要の場所であるという「天の数理」は、正しそうに見えたが、実戦の戦略としては通用しなかったことになります。そして、最善手は、中途半端に隅に近い他の場所ということがわかったのです。これで、囲碁というゲームが天の数理を反映していないことになるのか? というと、最近の物理学の動向は、風向きが変わって、どうやらそうでもないことがわかってきたのです。

囲碁で中途半端な星の4点、(あるいは星、小目、三三の16点)が最善手になっているように、宇宙の真空でも「自発的対称性の破れ」ということが起こっていて、素粒子の質量が真空の性質から導き出されます。素粒子の多くは、それぞれが質量を持っていますが、これは真空の自発的対称性の破れから導かれるといいます。素粒子理論の南部理論やヒッグス機構というのがこれを主張しています。ここでいう「自発的」というのは、「最適な場所」が最高の対称性のある場所から、より低い対称性の場所に、何らかの数理的事情によって移動するといった意味です。

宇宙が最高に対称なら、素粒子の質量は、対称点(座標原点)に落ち着いてゼロになってしまいますが、自発的対称性の破れのために、真空の最低エネルギー点が物質界で中途半端な場所に移動したために、素粒子に質量が生じることになったというのです。そして、その破れのおかげで、星や人間という質量を持ったややこしいものが宇宙に生まれました。仮に、原子にも星や人間にも質量がなかったら・・・、それは極度にすっきりした宇宙ではありますが、それでは、人間はもちろん、天体も宇宙で安定的な活動を続けることはできないでしょう。あらゆる物質はあっというまに雲散霧消してしまいそうですし、また、質量ゼロばかりでは、物質のいろいろなバリエーションなどとても期待できないでしょう。

だとすると、我々の宇宙の物質の存在原理は、「自発的対称性の破れ」だということになるでしょう。そして、そうであるならば、囲碁で初手天元が最善手でないことは、自発的対称性の破れと同様の傾向であり、実は、囲碁は物質宇宙の原理に呼応しているゲームと言えるのではないかと思います。

(碁盤の図のイラストは、囲碁対戦ソフト「最高峰3」(NECインターチャネル)で作成の上、取りました)

今号表紙に戻る