偉大なる天体の周期 (第4回)

上原 貞治

前回は金星の会合周期と太陽面経過を取り上げたが、今回は火星の会合周期と「大接近」を取り上げる。金星の会合周期と火星の会合周期は、内惑星、外惑星の違いがあるが、それは地球にいる観測者のいわば「主観的な」問題で、3惑星の外から「客観的に」見ればこれらは同種の現象である。また、太陽面経過と大接近は異種の現象であるにしても、太陽から見て特定の方向に2星が並ぶ(つまり、太陽、惑星A、惑星Bが特定の方向に一直線に並ぶ)場合に起こるので、これもある意味、周期を考える際には似た種類の現象と言えるだろう。ただ、金星の会合周期と火星の会合周期の数値の性質の違いによって、「偉大なる天体の周期」はまったく別の偉大さを持つことになる。

外惑星の会合周期

上にも書いたが、惑星の会合周期とは、太陽から見て2惑星が同じ方向に並んでから次にもう一度同じ方向に並ぶまでの周期である。金星の時と同様、2惑星の軌道が同一平面上にあって円形であると近似すると、その会合周期はEは、1/E=1/P1−1/P2 で表される。ここで、P1、P2は2惑星それぞれの公転周期であり、P2>P1としておくので、外惑星の場合は、地球の公転周期がP1、相手の惑星の公転周期がP2となって、金星の場合と割り当て方が逆になる。しかし、会合周期の計算における違いは、ただそれだけのことである。

ほかに、惑星現象の呼び方が異なる。地球から見て金星が太陽との間に入り込んで、太陽−金星−地球と一直線に並んだ場合、これを金星の「内合」と呼ぶ。しかし、太陽−地球−火星と一直線に並んだばあいは、火星の「衝」(しょう)ということになる。「内合」とは言わない。火星人から見たなら、「地球が内合」である。木星に行くと火星の内合が見られる。内合と衝の違いは、現象は同じで、観測者がどちらにいるかの違いである。

ここで、火星のデータを見てみよう。火星の公転周期は、約1.88年、そして、会合周期は約780日である。今回重要なのは、後者の会合周期で、それは、およそ「2年+50日」と覚えればよいだろう(「2年2カ月」と覚える方法が普及しているが、これは大接近の周期を理解するには不正確すぎる)。この会合周期が2年より50日ほどだけ長い、という長からず短からずの半端が、大接近の周期に決定的に重要な事実となる。(金星の場合は、これが8/5年(1.6年)に近いことが本質的であった。)

次に、惑星の「接近」とはなにか。1会合周期の間で2惑星間の距離がもっとも近くなる時を「接近」(あるいは「最接近」)という。普通に考えると、接近は、内合あるいは衝の時と考えて良さそうである。簡単にはそう考えて正しい。「火星の接近」はよく聞くが、「金星の接近」とほとんど言わないのは、金星が接近してもその時は内合なので、金星の照らされない面ばかりが地球を向いており、しかも、地球から見ると太陽のごく近くに金星があってきわめて観測しづらいからである。太陽面経過の時は、金星が黒い丸になってよく見えるが、これも接近とは言わない。「太陽面経過」と言うほうがよいからである。「接近」というのは特に火星に対して価値のある言い方である。木星や土星についても接近と言っていいが、普通は衝という。外惑星の接近あるいは衝は、惑星が太陽の反対側にあって、夜中ゆっくり観測できるので、観測の好機と言える。

以上は、外惑星の会合周期および衝についての一般論である。実際の火星は、太陽に近い点と遠い点でかなり太陽からの距離の違う楕円軌道を回っているので、話が複雑になる。火星の「衝」ではなく「接近」が問題になるのも楕円軌道であるためである。次節以降は、楕円の度合いが比較的きつい火星特有の話である。火星の場合は、衝と接近は多少時期がずれるので、厳密に区別されるのが普通である。

火星の楕円軌道と大接近

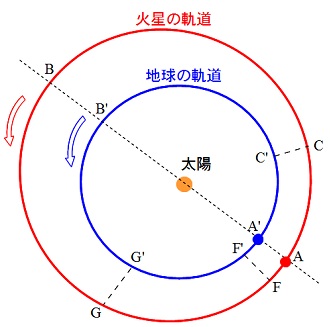

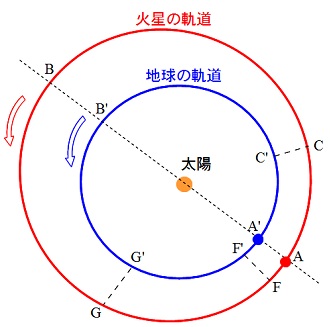

さて、火星は楕円軌道を回っている。これが今回の「偉大なる天体の周期」の最重要の要因である。下の図に示すように、火星の公転軌道の形は、それほど円形から外れていない。しかし、問題は、太陽がその軌道の中心ではなく、「楕円の焦点」と呼ばれているところにあることである。これによって、火星には、太陽に最も近い近日点と、最も遠い遠日点の距離の差に大きな差が出来てしまう。そして、太陽の周りをほぼ円軌道で回っている地球から接近した火星を見ると、接近する位置によって火星までの距離に大きな違いが出る。接近時の地球からは2倍に近い差である。

図のA-A'付近で接近すると、たいへん近いので、これを「大接近」と呼び、B-B'付近で接近すると、かなり遠いのでこれを「小接近」と呼ぶ。それ以外の方向での接近は特に呼び名はないが「中接近」と呼ぶことにするといいだろう。地球がA'を通過するのは、8月29日頃である。だから、8月か9月に火星の接近が起こるとそれは大接近ということになる。また、これが半年ずれて、2月か3月に火星の接近となると、地球はB'付近にいるので、それは小接近である。大接近の時は、火星が木星と同じくらい明るく、しかも赤く見えるので、火星の大接近は肉眼で見てもインパクトのある現象である。(下に書くように、次は2018年なのでぜひご覧いただきたい)

さて、「大接近」、「小接近」をもう少し厳密に定義しよう。火星が地球に正確にA-A'、B-B'の場所で接近することは、何千年経ってもめったにないことであろう。だから、A-A'付近、B-B'付近ということにしているのだが、この「付近」というのをもう少し厳密に決められないものか。実は、火星の場合はこれが可能である。ここで、会合周期が2年+50日というのがものを言う。

ここでひとつお断りである。楕円軌道を回る火星は、太陽の周りを回る角速度が一定でなく、太陽に近い所は速く、遠い所は遅く回っているので、実は、接近から接近までの時間間隔は正確に会合周期になるわけではない。また、火星の軌道が楕円形であることから、火星は太陽の方向に対して常に垂直方向に公転しているわけではないので、一般には、地球との衝の時に(最)接近が起こるわけではない。しかし、ここでは大接近から大接近までの周期を議論するので、その間で火星の角速度の不揃いは平均されるし、近日点付近では火星の進行方向は太陽方向と垂直なので、これらの問題はそれほど重要でない、とする。

さて、ある時に、地球と火星の大接近が起こったとする。(どうせ仮定だから、ほぼ正確にA-A'で接近したとしよう。その時期は8月末頃である) すると、その約2年50日後に、また別の接近が起こる(本当は、楕円軌道のためにもう少し長くなる)。このときは、地球は、約50日分余分に回っているので、接近は、少し「進んだ場所」、だいたいC-C'あたりで起こるであろう。こうして、大接近の次は「中接近」となる。さらに、次の接近、その次の接近・・・と考えていくと、それはその地球の季節のずれに従って、徐々に遅い日付に進んでいき、やがて2月ごろになって小接近となり、その後また中接近となる。そして、最初の大接近ののち7度目の接近は、14年350日(ほぼ15年)後に起こって、このときは、F-F'あたりまで戻ってまた大接近となる。こうして、大接近の周期は、ほぼ15年=7会合周期ということになる。

ここでより厳格な定義として、ほぼ15年かけて地球と火星の接近方向が移っていく間に、最も近い接近が1度あってそれを「大接近」と呼び、最も遠い接近が1度あってそれを「小接近」と呼ぶことにしてよいであろう。ただし、7会合周期は、15年より少し足らないので、この足らない誤差がたまると、もう1会合待ったほうが、地球・火星間距離が近い接近が起こるようになる。こうなると大接近が1会合繰り延べになり、大接近と大接近の間隔は、8会合周期=17年となる時が生じる。つまり、大接近と大接近の間隔は、ほぼ15年の時とほぼ17年の時があり、前者の時のほうが多い、ということになる。これが、今回の「偉大なる天体の周期=火星大接近の周期」で、それはすなわち「15年または17年」である。

大接近が起こるもっと正確な周期パターン

すでに述べたように、火星が近日点を通過する方向は、地球の軌道で地球が8月29日ごろに通過する方向にあたる。しかし、この方向の日付は歴史的時間とともに変わっていく。それは、ひとつは、地球の地軸の傾きの向きが変わる効果(歳差)である。歳差は地球の地軸が変わる効果なので、火星の軌道形には直接の関係はないが、地球の太陽暦の日付が歳差の影響を考慮しているので、これによって火星大接近の日付は少しずつ(100年で1.5日ほど遅い方向に)ずれていく。また、火星の近日点の方向自体も独自に変化していて、この効果も合わせると火星大接近の日付は100年で1.8日ほど遅い方向にずれていく。今後のより正確な周期の計算には、この効果を考慮する必要がある。それを考慮すると、火星の大接近の周期の計算には、地球の1年として365.2606日を採用すべきことになる。これはグレゴリオ暦の平均の1年の日数365.2425日よりわずかに長い。また、火星のさらに正確な会合周期は、779.949日である。

ここで、面白い計算をしてみよう。ある時に、本当に正確にA-A'点で大接近が起こったとする。その何年後にA-A'点で接近するか? これは、最小公倍数の問題で、365.261×n=779.949×mの n, m の整数解を求めることになる。n/m=779.949/365.261=2.13531・・・は本来は無理数で、整数のn,mがあるとは思えないが、ここは近似的なところで妥協するしかない。そこで、n/m=15/7とするのが、7会合周期=15年とする近似であり、これが大接近の周期である。この近似はおおざっぱなので、たまにこれが17年になるというのは先ほど述べた。では、大接近を何回か繰り返したのち、もっともとの状況に近い接近になるのはいつかを考える。これにはさらに正確な整数値n,mを求めればよい。これには実数の「連分数展開」という数学テクニックが利用できる(計算法の説明は長くなるので、興味のある方はご自分で検索されたい)。すると、n/m=47/22(22会合周期=47年)、とn/m=79/37(37会合周期=79年)というのが見つかる。特に後者の周期はすばらしく、79年で約2日の誤差が起こるだけである。つまり、火星の大接近は、ほぼ79年を周期として、ほぼ同じパターンを繰り返している。というだけでなく、地球から見た火星の方向と距離は、いつであっても79年ごとにほぼ同じパターンが繰り返されていると考えてよい。金星の場合の8年周期が、火星の79年周期に対応する。以後、この79年周期について、現実の状況と具体的につきあわせてみよう。

実際の火星大接近の時期

それでは、近未来、近過去において起こる(起こった)火星大接近の時期をリストしてみよう。それに役に立つのが、最近、福井さんが寄贈してくださった静岡県の月光天文台でかつて製作された「火星早見盤」である。この火星早見盤は珍しい物で、おそらく一般には手にはいらないものと思う。今号の私の別の連載、「私の天文グッズコレクション(第3回)」で紹介させていただいた(そちらもご覧いただきたい。抱き合わせ企画である)。

さて、この「火星早見盤」は、火星と地球と太陽の位置関係を示すものである。残念ながら、距離や明るさについてはわからないが、8月か9月に火星が衝になる年を大接近とするならば、この早見盤はその検索にとても役に立つ。この火星早見盤は、会合周期の2年と50日を円周の360°とし、それを39等分して、火星の衝の季節を識別させるものである。会合周期780日の39分の1は20日である。この39等分した時期にしたがって0〜38の整数の「定数」が2年ごとに割り当てられている。便宜上、この2年は、西暦が偶数の年としてある。奇数の年については、早見盤に2年分の日付が記載されているので前年の定数を用いて「翌年」のところを見ればよい。1会合周期ごとに衝の季節が50日ほど遅いほうにずれていくので、定数は2年ごとに約2.5ずつ減少する。実際には整数に丸めて与えられるので、2または3小さくなる(なぜか小さくなる向きに定数番号が定義されている)。従って、定数は、2年ごとに2.5ずつ減少して、元に戻るのが39減少したとき(減少していずれはマイナスになるのでその時は39を足すのである)で、これには約15.6年かかる。これが大接近から大接近までのおおよその平均の間隔である。(実際には、大接近はだいたい8〜9月に決まっているので、0.6年の半端はそのままでは使えず、周期が15年か17年となるのはすでに説明した通り)

早見盤では、ここ200年間の火星の衝の時期がわかるようになっており、大接近については、定数の数値で当たりがつく。それを使うと、20世紀初め〜21世紀半ばまでに起こる大接近は、西暦年で、(1907,1909)、1924、1939、1956、1971、(1986,1988)、2003、2018、2035、2050、(2065,2067)であることがわかる。ここで、カッコで表した2年隣接した接近は、火星早見盤ではどちらが大接近か直ちにはわからないような「大接近」である。いわばどちらも大接近と呼んでも良い「双子の大接近」とでも言うべきものであるが、それでもどちらか近い方1つに絞れとなると、正確な計算をして決めなければならない。天文シミュレーション計算ソフト「ステラナビゲータ9」によると、いずれも遅い方が近い方で、以上まとめると、近年の大接近の年は、1909、1924、1939、1956、1971、1988、2003、2018、2035、2050、2067 となる。 そして、その間隔の年数は、15,15,17,15,17,15,15,17,15,17となる。確かに近年のところは、79年ごとに5回の大接近が、15,15,17,15,17のパターンで繰り返されているようである。そして、「双子の大接近」も79年の間隔で起こっている。でも、より長期で見るとこの規則性からのずれが生じることだろう。

2003年の火星「超大接近」

以上で偉大なる火星の大接近の周期の話の本筋は終わりである。以下は余談である。

2003年8月27日の火星大接近は、「超大接近」と呼ばれた。それは、過去約6万年間のうちで、もっとも地球に接近した大接近だったからである。もちろん、計算で判明したことであるが、人類観測史上最接近であったことは間違いない。それならば、これは空前絶後級の超大接近かというと、そうではなく、その284年後の2287年8月28日にさらに近づく超大接近が起こって、あっさり記録が更新されるのだそうである。6万年でもっとも近い記録がわずか284年で更新されるのは少し妙なようであるが、おそらく、この6万年間の間にも人類史上記録はけっこう頻繁に更新されているのであろう。そうだとすると、近年は火星の大接近距離がだんだん減少する傾向にあるのかもしれない。

このへんの事情をもう少し調べてみたかったが、よくわからない。関係しうる要因は、火星の近日点距離の減少、火星の軌道傾斜角の変化、地球の遠日点の方向の変化(現在は7月6日頃の方向)である。このうち火星の離心率が増加して、火星の近日点距離が減少傾向になっていることがもっとも効いている可能性がある。

また、上の超大接近から超大接近までの間隔284年というのは79年で割り切れない。79年周期も3回巡ると誤差がたまってくるようである。連分数展開を続けると、n/m=284/133(133会合周期=284年)というのが次に現れて、これがさらに良い周期のようである(284年間のずれが1日程度)。既に現れた周期で表すことができ、79×3+47=284である。でも、あまりに長い周期は一人の人間には体感できないし、数値の微細な精度に頼るようになると、惑星の軌道の変動の影響も受けるようになるので、今回は人間の平均寿命に近い79年というところまでで折り合いをつけておこう。

今号表紙に戻る