稲垣足穂の自伝的小説に見る天文現象

上原 貞治

稲垣足穂(いながき たるほ。1900-1977)は、大正から昭和期の戦前戦後の長い期間にわたって、天体・宇宙と人間の精神活動、感覚との関係を掘り下げ続けた希有な作家である。彼は、人間が日常ふとした際に感じる感覚を宇宙や科学に対して持つ感覚と結びつけ、文章によって説明することに成功した。彼は多くの自伝的小説を書いているが、そこにしばしば天文現象が記述されている。今回は、これらの天文現象を現実の天文現象と照らし合わせてみたい。

ここで取り上げるのは、あくまでも「自伝的小説」である。「自伝」そのものではないので、 そこに書かれていることがそのままの史的事実(以下、現実に生起した事実という意味で「史実」と表現する)とは限らない。状況を見るに、足穂の自伝的小説においては、自分の心理や行動に関する描写はおおむね史実に基づいていることが多い。しかし、時間軸についてはある程度自由な伸縮がなされていて、1〜3年程度、時間が跳んでいたり、引き伸ばされていたりすることがある。また、身近な登場人物については、モデルはいるものの相当の脚色がなされている場合があるようである。それでは、天文現象についてはどうであろうか。天文現象は、事実において日時と風景の関係が固定されるので、足穂の作品の脚色を推し測る指標になるに違いない。また、足穂が日常生活において確認した天文現象を、どの程度、客観的に作品に取り込んでいるも興味のあるところである。

以下では、足穂がリアル天文学をある程度学んだ 昭和10年(1935)以降に書かれた作品を取り上げる。彼は、それ以前にも天体に関わる作品を多く書いているが、それは、空想科学というべきもので現実の天文現象に即する意図は弱い。それを史実と仮定して詮索する意味はほとんどないだろう。また、「自伝」そのもののような小説については、天文現象の検証は、単に日記の記述の正確さのチェックくらいの意味しかないので、これまた取り扱わないことにする。

なお、足穂のリアル天文学について、筆者には他に「稲垣足穂の天文普及活動」(「銀河鉄道」WWW版第33号(2010))、「稲垣足穂の『星の学者』」 (「天界」 88 (2007.10) 558、東亜天文学会)があるので、そちらも参照していただければと存ずる。

1.「美しく穉き婦人に始まる」 三日月と金星がトルコの旗

「穉き」は、「いとけなき」と読む。これは、おもに足穂の「昭和の明石時代」(昭和6〜11年)に起こったことを小説化したもので、彼は、この時代に、各季節の夜空に星座を指させるようになり、小さな望遠鏡を購入し、身近な人に月や星を見せるようになった。 その頃、足穂は、母親と知人との経営で、明石駅の近くの自宅で古着屋を開業した。そして、彼は、思いを寄せていた寺の住職である友人の奥さんとともに古着を仕入れに出かけた。その際の描写に、

西空では金星がいちじるしくツノ型の月に接近して、土耳古の旗のようになりかけていた。

というのがある。これは、足穂が古着屋の経営中のことであるから昭和9〜11年頃のことでなくてはならない。天文現象をシミュレーションで調べてみると、これは、昭和10年(1935)5月6日のことであることがわかる。これでも、月と金星はけっこう離れていてトルコの旗様にはなっていないが、「なりかけていた」だからこれでよいのであろう。この天文現象と小説の関係をそのままの時間順序で受け取ると、足穂が天体望遠鏡を購入したのは、昭和10年の秋頃ということになるだろう。

2.「北落師門」 お盆は十五夜

「北落師門」は小説の題名自体が星の名前(フォーマルハウトのこと)であるが、内容の時代は、上の1.とほぼ同時期で、主人公の「私」が友人の姉弟の姉のほうに好意を持って交流する物語である。この姉は独身で、弟とは別に僧侶の友人も出てくるので、少なくとも設定ではこの姉は住職の奥さんとは別人である。盂蘭盆の晩に「私」は弟と寺を訪問する。

けれども私は、ちょうど旧暦の十五夜と一致し、それゆえに松の梢にかかっているまん円い月を見て、薄靄に潤んだその赤いお月様に向かって、寺への出入りももう此辺でよそう、そうあるべきだ、と内心に誓ったのであった。

つまり、これは、新暦でも旧暦でも15日の夜ということである。お盆というから新暦の8月のことかと思うと、そういう15日が一致する年は昭和9〜11年には存在しない。どうやら、これは、新暦の7月15日のことらしい。お盆というのは元来、旧暦の7月15日のことであった。現在ポピュラーな新暦の8月のお盆は「月遅れのお盆」というべきものである。 したがって、これは、新暦の昭和10年(1935)7月15日(旧暦では6月15日)のことである。小説の内容では、足穂が明石で過ごした最後の夏のこと(史実では昭和11年)のように描かれているが、月だけその1年前の事象を借りてきたようである。

さらにいうと、1.では住職の奥さんとの順調な交際が描写されているが、2.ではその打ち切りが決意されており、この間には天文現象としては2カ月の間しかないが、実際には、1年2カ月の間があったかもしれないのである。「北落師門」では、昭和11年7月の足穂のラジオ放送出演が話題になっているので、史実はおそらく後者ではないか。

3.「莵」 肉弾三勇士の攻撃の未明の月

「莵」(うさぎ)は、「私」と少女の間のあいだの恋愛を描いた、足穂には特異な「純愛小説」である。少女は最後に肺病で血を吐いて死んでしまう。純愛小説ではありきたりの筋のようであるが、これは史実通りに恋人を亡くした足穂の経験に基づいていて、主人公が恋人の死を早い時点で予感するなど、迫力のある内容である。ただし、史実では、恋人は少女ではなく少年であった。それでも、足穂が3年ほどの交際ののち愛する人を失ってしまったという事実はそのままなのである。前後関係から判断すると、これは昭和6〜9年頃のことのようである。「私」が少女と夜中に逢い引きに出かけたときの描写がある。

月はいびつなレモン形だったが、鏡のように、という言葉通りに冴え返ったものであった。―― この月がいま少し傾いた刻限に、遠い大陸の一角では、三名の軍人が爆弾筒を片手に抱えて、敵の鉄条網へ躍り込んだのである。

これは、明らかに、日本軍の兵士が中国大陸で敵の陣地を捨て身で攻撃した「爆弾三勇士」(あるいは同じことである「肉弾三勇士」)の事件についての言及である。それは、史実により、昭和7年2月22日の未明のことでなくてはならない。もちろん、足穂の恋愛と爆弾三勇士の事件は何の関係もないが、足穂がその夜のことをよく憶えていたということであろう。ただし、この夜は、月齢15で月は「いびつのレモン形」ということはなかったはずである。ほぼ、満月であっただろう。史実と日付が違っているのか月齢が違っているのかどちらかだと思うが、これは、記憶に残っている通り、日付のほうが正しく爆弾三勇士事件の未明で、月は本当は満月だったが小説ではレモン形ということにしたのではないか。満月は、この悲恋物語には似合わないからである。ただし、足穂が少年と逢い引きに出た夜が史実としてその夜であったかは、今となっては調べようがない。

4.「地球」 母の死はお月見の頃

足穂は、昭和11年(1936)に古着屋であった明石の自宅を手放し、その後、東京へ移ってしまう。同居していた母親は、大阪にいる足穂の実の姉が引き取ることになった。その母親も数年後には病死をするが、当時、東京にいた足穂は、母親の見舞いにも葬式にも行かなかった、というのが史実である。葬式に行かなかったのは、買った汽車の切符を落としてしまったためとしている。足穂の母親は、足穂自身があきれるほど世間から見ると常識を欠いたおかしな人であったが、その美的感覚や人情に足穂は惹かれており、足穂にもっとも性格の似通った肉親であったかもしれない。足穂の母親の描写はけなしながらも常に慈愛に満ちている。

数年後の九月下旬に、お初は癌のために死んだ。(中略)もっとも最後に、「葬式に間に合うように」と送って来た十円で汽車の切符は買われた。これはしかしすぐに袂から落してしまったのである。その夜、牛込の路地裏の、古びた建物の二階一室に横たわった彼は、歪んだ窓硝子越しに月を眺めていた。それは二日前には名月であったところの月であった。

足穂の母親は、昭和11年の数年後の9月下旬の中秋の名月の翌日くらいに死んだらしい。この条件に合う中秋の名月は、昭和14年(1939)9月27日と昭和15年(1940)9月16日である。これだけの条件からはどちらかかわからないが、母親は3年間闘病生活を送っていたというから、後者の昭和15年のほうが史実に近く見える。なお、中央公論社「日本の文学」31の年譜では、足穂の母の死の年は昭和12年(1937)となっている。この年の中秋の名月は9月16日であるのでこの年も候補にはのぼるが、これでは明石を引き払った昭和11年の翌年のことになり、自宅を引き払った頃の母親はまだけっこう意気盛んであったので、3年間の闘病生活というのと話が合わない。また、小説では、明石を引き払って大阪に移ってあとで3年間闘病した、といういうふうに読める。

小説で時間軸が伸ばされているのか、年譜が誤っているのかわからないが、足穂が母親闘病生活の期間や死の時期を脚色することは何となく考えづらく、年譜が間違っているのではないか。

5.「弥勒」第一部 「ポン彗星」の流星群の夜

「弥勒」は、文壇を離れて明石に戻って以来鬱屈としていた足穂が、終戦直後の昭和21年(1946)に単行本として出版した中編小説で、その哲学的内容が人気を呼び彼の復活作となったものである。しかし、足穂の精神活動にとっては、文学を取り巻く世間に対して復活したという程度の意味しかなかった。ただし、執筆したのは、いくらか早く昭和15年(1940)頃のことらしい。

「弥勒」の第一部では、彼が20代前半に東京に在住し佐藤春夫の弟子として作家を始めた頃のことが描かれている。春夫は足穂に特に文壇的修行をさせることなく作品を出版させ、それがそれなりに好評を得たので足穂には作家修行時代というものはなかった。そのころ出てきたのが「ポン彗星」である。

これは大正十年の秋のことであったが、作の構想が泛んだのは、江美留がまだ父の家に居て、毎日のように港の都会へ通い、(中略)「六月の夜の都会の季節」で、新聞がポン彗星の接近を書き立てている折柄であった。当夜は流星の雨下が観物だろうと言われていた。

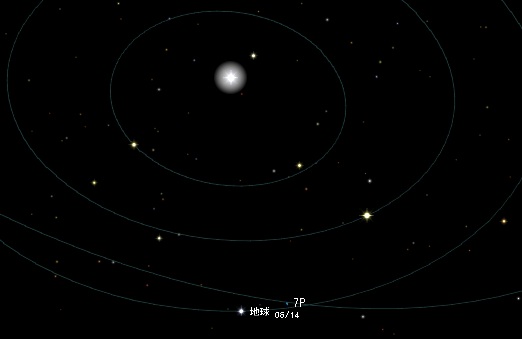

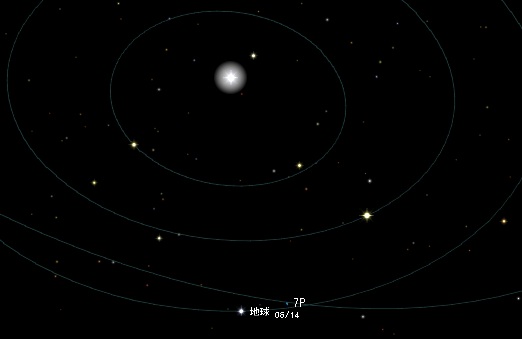

ここには、足穂の小説には珍しく、具体的な年月(大正10年(1921)6月)が与えられているので疑問の余地がない。この年の秋に足穂は東京の佐藤春夫のもとに弟子入りした。従って、その直前の6月にはまだ明石にいた。港の都会というのは神戸のことである。この6月には、周期彗星ポンス・ヴィネッケ(7P/ Pons-Winnecke)が地球に接近した。最接近したのは、6月13日の夜であったが、流星群の出現が期待されるのは、地球が彗星の軌道を通過する時で、それは6月29日頃のことであったらしい。ただし、当時の新聞を確認していないので、当時出された予報の正確な日付はわからない。当時の「天文月報」その他の資料を見ると、正確な日付は特定されていないものの、6月中旬に彗星が地球に近づき、6月下旬に地球が彗星の軌道に近づいて、後者で流星群の出現が期待できる、というほぼ科学的に正しい予想が、日本でも一般人に知らされていた可能性がある。

6月末〜7月初めにかけて日本や外国で、この流星群(現在いうところの「6月うしかい座流星群」)の出現が報告されているが、一般の人が注目するほどの大出現はなかったらしい。しかし、このポン彗星のために、足穂は彗星の運行、ひいては宇宙の時空的構造に深く関心を持つようになった。

1921年6月14日の地球とポン彗星(7P)の接近(ステラナビゲータ9によるシミュレーション)。

6.「弥勒」第二部 明け方に月、金星、木星の勢揃い

「弥勒」の第二部では、明石の家を引き払ったのち、東京で困窮生活を送る主人公の精神活動が描かれている。稲垣足穂の人生においては、精神的には昭和の明石時代がどん底で、東京に出てからは、哲学的宗教的啓示を受け、徐々に立ち直ってきたように見えるが、実生活においては、明石ではけっこう楽しそうな恋愛もしており、東京では友人にたいへん迷惑をかけているので、そういう単純なものでは無かったようである。

(前略)この時突然 Saint という五文字が脳裡に閃いた。今日までこの類はさらに念頭になかったし、むろん口に出したことはない。只こんどの上京の直前であった。東の地平に茜色が滲み出す時刻、海辺の町の停車場のプラットホームから(彼には神戸駅まで出迎えねばならぬ人があって、そこに佇んでいたのだが)未だ眠っている家並みの上に三つ揃ってかかっているツノ型の月と、ヴィナスと、黄色で大きなジュピターとを見て――何か基督一代記のフィルムで観た場面のようだったので、いまの五字を連想したに過ぎない。

これは、足穂が初めてSaint (聖人)という言葉に掛けられた宗教的啓示を受ける最初のきっかけになった重要な天文現象のようである。上京の直前ということであるから、昭和11年の夏〜秋頃のことかと思って調べてみたが、明け方の空に、月、金星、木星が並んで見えるのは、それより少し前の昭和11年(1936)1月20日前後のことでなくてはならない。この時は、月、木星、金星が確かに水平に並び、印象深い光景であったと思われる。

1936年1月20日朝6時の明石の空(ステラナビゲータ9によるシミュレーション)。翌朝は、月が木星の下に来て直角三角形になった。

7.「弥勒」第二部 月と木星がトルコの旗

「弥勒」の第二部には、天文現象の記述が続く。

――こうしてこの秋が去って、降誕祭がやってきた晩、それは江美留の三十何回目かの誕生日の前夜でもあったが、市ヶ谷の堤防上を歩きながら、ちょうど大星に接近して土耳古の旗のようになっている新月を認めた。星は木星だと思われたが、果たしてそうであった。次の明け方、鉤形の廊下を曲がろうとしたとき、裏庭の古い楡の大樹の向こうに、金星が見えたからである。

これは、東京在住時の記載である。足穂の誕生日は12月26日で、確かにその前日は降誕祭である。この木星と月の接近が夕空で生じて、金星が明け方にあるのは、昭和13年(1938)12月25日のことでなくてはならない。翌日は足穂の38歳の誕生日であった。昭和10年代の東京時代は、足穂がもっともリアル天文学に詳しかった時代と言えるだろう。金のない彼が科学関係の雑誌などを購読していたとは考えられないが、学生時代から理数系が得意で、特にこのころは天体の運動についてある程度の勉強をしていたらしく、惑星の年ごとのおおよその動きくらいは推定できた可能性が高い。従って、木星と金星の区別も間違いなくできたのであろう。

8.「弥勒」第二部 「ポン彗星」接近と火星大接近

いよいよ「弥勒」も大詰め、小説は天体の描写のラッシュとなる。

時も良し、切紙細工の寂光土の上に飛来した赤い砲弾――ポン彗星がまたもや地球に接近していた。火星も十五年振りのお目見えであった。

ポン彗星ことポンス・ヴィネッケ彗星は、周期約6年の周期彗星であるが、特に地球に接近するのは、6月〜7月に近日点を通過する場合である。ここでは、「ポン彗星がまたもや」と書かれているので、「足穂史上」ポン彗星の2度目以降の接近でなくてはならない。1回目は、前述5.のように1921年であった。

このポン彗星の条件が満たされるのは、1921年以降は、1927、1939、1945年と戦前、戦中でも比較的頻繁に起こっている。また、15年振り、というのは火星の「大接近」のことで、この頃の火星大接近は、1924、1939年に起こっている。よって、これは、1939年(昭和14年)のことでなくてはならない。この年のポン彗星の最接近は7月1日、火星大接近は7月28日頃であった。なお、ポン彗星の地球接近と火星大接近が同じ年に起こるのは相当珍しく、稲垣足穂の誕生以来、今日まで、この1939年しか起こっていない。

まとめ:

こうしてみると、足穂は、自伝的小説の天文学的記述において、少なくとも検討できたものについては、すべて概ね史実に基づいて記載していると言える。それは、何を意味するのか。足穂が天文学に興味を持っており、それに詳しかったということのほかに、彼が、天文現象を人間界での事件や事柄と同等に人生に「自然に生起する事象」と見ていたということであろう。もちろん、これは占星術的のような天体の動きと人の運命との結びつきのことを言っているのではない。足穂は占星術などには何の興味も持っていなかっただろう。彼は、この世の人間界で起こることは、人間の故郷である大宇宙で起こっていることの一部であり、両者は同列に論じてよい、と考えていたということである。

足穂の作品においては、様々なオブジェが一つの哲学・文化的なテーマによって貫かれており、、それを見極めることは初心の読者によってはなかなか難しいことである。一部だけを読んで挫折する人も多いことであろう。そのなかで、昭和の明石時代を描いた作品群は、日常生活と哲学的内容と、そして上に述べたような自然や人間界の現象がバランス良くわかりやすく書かれていて、稲垣足穂がどのような思想の人であったか比較的理解しやすいと思われる。その中で、彼が記述した天文現象は、彼の精神と物質の生活すべてを支える舞台であったと言えるだろう。

おまけ: 21世紀における「ポン彗星」の接近

ご自分の目で「ポン彗星」を見て足穂の夢に思いをはせたいとお考えになる人もあるだろう。実は、20世紀の後半以降、ポンス・ヴィネッケ彗星の軌道は変わってしまい、地球に大きくは接近しなくなってしまった。それでも、2021年、「タルホの『ポン彗星』」のちょうど100周年には地球にそこそこ接近するので、望遠鏡を使えば10等級くらいで観察できるかもしれない。また、この彗星の流星群である「6月うしかい座流星群」の出現は、古い軌道上に残された流星物質によって、21世紀にはいってからもまだ時々観測されている。将来、また彗星の軌道が変化し、次は2045年に彗星が地球に接近する。この時は、新しい流星物質による流星群の出現も期待できるという。

今号表紙に戻る