偉大なる天体の周期 (第3回)

上原 貞治

本シリーズ第1回、第2回は日月食の関係であった。今回からは惑星に移る。まずは金星の会合周期である。惑星の会合周期は、太陽を回る2つの惑星が太陽から見て同じ方向に並ぶ事象の周期のことである。単に惑星の会合周期といえば、その一方の惑星は地球であり、地球から見て対象の惑星が太陽と同方向に並ぶ事象(つまり「合」、内惑星については「外合」か「内合」のどちらか一方)の周期を指す。今回は、地球から見た金星の会合周期について紹介する。

太陽系のどの惑星も地球との会合周期を当然に持っているので、会合周期そのものが「偉大」だということはない。金星の会合周期が偉大である理由は別にある― 金星は、太陽と月を別にすれば最も明るい「星」であり、明けの明星、宵の明星として古くから親しまれ、敬愛されている。金星の会合周期は、この明けの明星、宵の明星の繰り返しの周期に他ならないので偉大な周期といえるだろう。それに加えて、周期の長さが地球の公転周期と整数に近い関係があること、そして、人類の顕著な古代文明がそれを知っていたことが挙げられる。

1.内惑星の会合周期

上にも書いたが、惑星の会合周期とは、太陽から見て2惑星が同じ方向に並んでから次にもう一度同じの方向に並ぶまでの周期である。時々、それは2つの惑星の公転周期の最小公倍数のことだろう、と早合点される人がいるが、そうではない。太陽から見てどちらの方向に並ぶかは問わない。前回と同じ方向に2惑星が並ぶなら最小公倍数だが、会合は前回とは別の方向でもよい、というのが定義である。2惑星の軌道が同一平面上にあって円形であると近似すると、その会合周期はEは、1/E=1/P1−1/P2 で表される。ここで、P1、P2は2惑星それぞれの公転周期であり、一応、P2>P1としておく。E, P1, P2の単位は揃えておけば何でも良いが、通常は「日」(地球人が使っている1日=24時間)を使うのが間違いがなくて便利であろう。回転周期の逆数を取ると、単位時間あたりの回転数になる。上記の場合の回転数の単位は「回転/日」である。会合周期は、この回転数の差から計算される。2人のランナーが円形のトラックを競争してちょうど1周ぶんの差がつく(周回遅れで追いつかれる)までの時間と考えると理解しやすいだろう。

地球上から惑星を観測する場合、惑星の公転周期というのはすぐにはわからない量である。観測で直接わかるのは、太陽の方向を基準にした会合周期のほうである。つまり、地球人にとっては、会合周期が公転周期より基本的な観測量である。ここでは、内惑星である金星を取り上げる。地球の公転周期は365.25日である。金星の公転周期は、224.70日である。上記の公式が成立し、金星の会合周期は583.92日である。実際には、観測で会合周期を求め、計算で金星の公転周期を求める順序というになる。

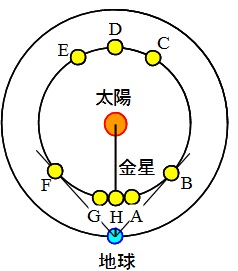

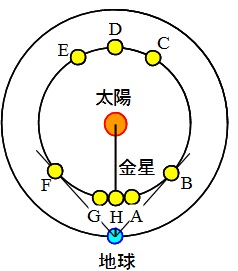

では、この583.92日の会合周期の間に、地球上から金星がどのように見えるのか復習をしてみよう。便宜上、内合のあと明けの明星が太陽のすぐ近くに見え始めた時点(図1のA点)から始めよう。図1は、太陽系を北の空から見下ろした図で、地球と太陽の位置関係を固定してある。A点の金星は、地球に近いところにあり、見かけ上、金星は太陽のすぐ西にあるので、明け方の空に日の出の直前に昇ってくる。そして、次の日の明け方、その翌日の明け方と、金星はよりだんだん高く見えるようになって明けの明星として輝く。この図では、地球と太陽を固定して、地球−太陽を結ぶ直線に相対的な金星の動きを見ているので注意されたい。

図1: 金星と地球の位置関係

ところが、B点の西方最大離角を過ぎるとまた太陽に近づき始め、C点のあたりまで来ると太陽周辺の光芒に隠れて金星は観測できなくなる。しばらくの間、金星が見られない期間が続く。太陽と同じ方向で遠い側に来るD点が外合である。太陽から一定の角度以上離れないのが内惑星の特徴である。

E点のあたりまで来ると、今度は宵の明星として夕方の西空に見えるようになる。その後、宵の明星として東方最大離角F点を迎え、その後また太陽に近づいてG点のあたりでまた見えなくなる。H点が内合である。再びA点に来るまで金星は見えないが、こちらの見えない期間は、外合の付近よりもずっと短い。つまり宵の明星が見えなくなって明けの明星が見えるまでの期間は、明けの明星が見えなくなって宵の明星が見えるまでの期間よりもずっと短いのである。

だいたいの日数は、A→C(明けの明星)が約260日、C→E(外合付近で観察不可)が約56日、E→G(宵の明星)が約260日、G→A(内合付近で観測不可)が約8日で、合計で会合周期約584日となる(図1は位置関係を模式的に表したもので、角度や距離の関係は正確ではない)。ここで、観察不可と書いたが、これは明け方、夕方に肉眼で観察した場合のことである。太陽が出ている昼間に望遠鏡で金星を狙えば、外合、内合付近でも観察可能である。が、太陽を望遠鏡の視野にいれないよう細心の注意と熟練を要する。内合時に太陽面を通過をすることがまれにあり、この時は例外である。日食フィルターを使えば肉眼で見ることができる(でも残念ながら、後述するように、未来については、この現象はもう今世紀中に起こることはない)。

2.「8年」周期

ところで、この会合周期の583.92日というのがただの数ではない。これを5回重ねると583.92×5=2919.6日となって、これは地球の8年=2922日(うるう年が2回あるとする)に非常に近いのだ。誤差は8年で約2日である。つまり、ある年に金星の内合があったとするとその8年後のほぼ同じ日付に(正確には2日ほどずれる可能性が大きいが)金星の内合が起こる。この8年の間に内合はほかに4回あって、この4回にも同じ周期性があるので、金星の内合は5回ごとに地球の同じ季節に起こることになる。そうすると金星の明け方・夕方の見え方のパターンはほぼ同じパターンが8年ごとに繰り返されていることになる。ここで、実証のために近年の金星の内合の日付を列挙してみよう。以下は2004年〜2020年までの世界時での内合の日付である。

2004/06/08、2006/01/13、2007/08/18、2009/03/27、2010/10/29、2012/06/06、2014/01/11、2015/08/15、2018/10/26、2020/6/3

ご覧のように、2〜3日日付がずれるもののほぼ8年周期が維持されていることがわかる。これによって、2015年の金星の動きは2007年の金星の動きとほぼ同じである。太陽に対しても恒星に対しても、もちろん地上の風景に対してもそうである。天文年鑑や天文シミュレーションソフトをお持ちの方はご確認いただきたい。

なお、この8年に非常に近い周期の存在が偶然なのか必然なのか調べてみたがよくわからなかった。2つの周期が整数倍に揃うのは数学的には「共鳴」と呼ぶ状況なのだが、地球と金星が「力学的に共鳴」しているということはないそうである。力学的に共鳴というのは、この周期関係がずれ始めたときに、地球と金星の間の重力がフィードバックをかけて周期がおおよそ維持されるように修正がかかる作用のことであるが、そういう関係にはないらしい。しかし、このような周期関係は、地球と水星の間にも13年周期で存在していて、まったく偶然のようではない。力学的共鳴よりもより緩やかな条件の要請で、このような周期的関係が存在していると推測される(が、筆者には詳細不明)。

3.金星太陽面経過の周期

上に挙げた近年の内合のリストは、実は金星の観測史上、特異な期間である。それは、金星の太陽面経過が2度も起こっているからである。金星の太陽面経過は、上記期間では2004/06/08 と 2012/06/06に起こった。金星の公転軌道面は地球の公転軌道面に対して3.4°ほど傾いており、このために、内合の時に正確に地球−金星−太陽と並ぶわけではない。かなり正確に並んだときだけ太陽面経過が見られる。これは、月において、新月のたびに日食になるわけではないこととまったく同じ理屈である。しかし、金星の太陽面通過は日食よりもずっと稀な現象である。日食は、毎月起こる新月のうち6回に1回くらい世界のどこかで日食になるが、金星の太陽面経過は1.6年に1回起こる内合のうちの50回に1回くらいしか起こらない。つまり、100年に1回くらいしか起こらないのだ。

人類史上、金星の太陽面経過の観測記録が最初にはっきり残っているのは1639年12月4日のものでイングランドでホロックスによって観測が行われた。それ以来、21世紀の2回の現象を含めても7回しか観測されていない。これまで人類史上7回っきりの現象を我々の同好会では2回も観察していることになる。えらいものでしょう。自慢はさておいて、ちょっと計算をしてみよう。

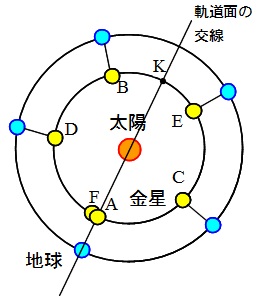

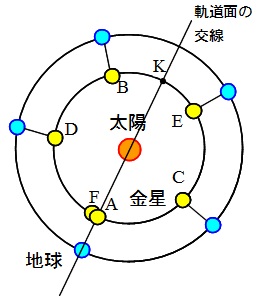

図2で、直線AK(AとKを結ぶ線分を両方向に延長したもの)を金星の公転軌道面と地球の軌道面軌道面が交わる線(交線)としよう。この時、A点での内合は太陽面通過となる。この図は、上の図1と違って、軌道面の交線を固定して考える。交線は恒星空間にほぼ固定されていると考えて良いので、金星と地球は、この図では普通に公転周期でぐるぐる回ることになる。ほぼ1.6年に1回、内合が起こるので、次の会合は、地球は太陽の周りを1.6公転した後、金星の位置で点Bで起こる。その次は点C、後は、順にD、Eと起こり、最初から6回目がまたA点付近で起こる。この時の内合位置は少しA点からずれる(F点。A点より2日ぶんほど手前に来る)。それでも十分に交線に近ければ今回も太陽面通過が起こる。これが、金星の太陽面通過が8年の間隔で起こるパターンである。なお、最近はこの8年間隔のパターンが維持されているが、長期間のスパンで見るとこの8年間隔は必ずしも成立せず、1回で終わってしまう時代もあるという。ホロックス以来現代まではラッキーなことにこの8年パターンがあって、我々も自慢ができたわけである。

図2: 金星と内合、太陽面通過が起こる位置

でも、この8年間隔もせいぜい1回だけで、次からは延々と太陽面通過が起こらない期間が続く。次に太陽面通過が起こるのは、B点の付近の内合が後ずさりしてK点付近に来るまでである。これには内合の位置が円周の1/10くらい動く必要があるので、100年少々が必要なのである。これがために、金星の太陽面通過は20世紀には一度も起こらなかったし、2012年の次に起こるのは、2117/12/11である。金星と地球が規則正しく太陽の周りを回っていても、太陽面通過が起こる時間間隔がとんでもなく不揃いになるというのは面白いというか、何かの教訓になりそうな話である(各人が規則にそって真面目に働いても、必ずしも全体として仕事がスムーズに進むわけではない、というような)。

4.マヤの「金星暦」

以上で、金星の会合周期が偉大であることは十分に説明させていただけたと思うが、ここで駄目押しに「マヤの金星暦」について触れておきたい。マヤ文明は中央アメリカにあった古代文明で千年以上継続したが、その最盛期は3世紀から10世紀頃までであった。その間、マヤではユニークで精密な暦が発達した。その中に「金星暦」なるものがあったとされる。

といっても、マヤ文明に「金星暦」というそのままのカレンダーがあったわけではなさそうである。マヤでは金星が神格化されていて「ククルカン」という名の文化をつかさどる偉大な神様であった。この神様の祭日を決める暦を計算方法があったということが真相のようだ。ククルカンは、マヤ文明を引き継いだアステカ文明では「ケツァルコアトル」に相当し、この神は、アステカでは、ウィツィロポチトリ、テスカトリポカと並ぶ三大神の一つである。そして、アステカ文明を滅ぼしに来たスペイン人コルテスもケツァルコアトルと同一視された。つまり、マヤで金星はもっとも偉大な神の一つであったと考えてよい。この儀式の日取りを決めるのは神官の非常に重要な仕事で、つまりそれが金星に関する天文暦であった。儀式は実際の金星の動きに合わせた日取りで行われたからである。そして、そのもっとも重要な日は、内合の後、初めて明けの明星の観測される日(図1のA)であったという。

5.マヤの暦の周期と金星の会合周期

さて、もう一度、金星の会合周期583.92日を思い出してみよう。これを整数に四捨五入すると584日である。また、地球の1年(「太陽年」なら365.2422日、グレゴリオ暦なら365.2425日)を四捨五入すると、365日である。この時、両者の間に完全に正確な整数の算術関係 365×8=584×5=2920が成立する。マヤの金星暦は、この関係を徹底的に利用する。どうやらマヤの神官たちは小数の計算は苦手であったようで、まずは上のような近似的な整数の関係を立て、これを利用する。そして、これがマヤ文明の偉いところであるが、それでも彼らは上記の関係が近似的に過ぎないことを知っていて、長い間に日数単位の補正をいれるのである。つまり現代人が、うるう年やうるう秒でやっていることを金星の会合周期に適用したのだ。 こうすれば、小数や分数の計算が表に出てこないのである。

奇妙なことであるが、マヤには、1年が260日の「宗教暦」(ツォルキン)と1年が365日の「略年太陽暦」(ハアブ)が併用されていた。このほかに、360日をトゥンと呼び、5200トゥン=約5125年を世界の一大周期とする「長期暦」も用いられていた(本論には関係ないが、2012年12月に言われたマヤの終末予言はこの5200トゥンの終わりのことである。ただし、マヤの伝説の歴史では、人類の歴史は5125年こっきりで終わるわけではなく、その後も別の時代として継続する)。このうち「略年太陽暦」は毎年365日固定のうるう年を設けない太陽暦で、4年で1日ずつ季節とずれてくる。マヤの人々は季節とずれてくることは百も承知でこの暦を使っていたようである。年によって1年の日数が変わるような節操のない暦は使うに耐えなかったのであろう。なお、なぜ1年が260日の暦が宗教暦だったのかはわからない。マヤでは20進法が使われていて(手足の指の数であろう)13という数が神聖視されたので、その積が重要な日数のサイクルになったのかもしれない。このように、マヤの暦と我々の暦は感覚の違うことが多く、ただちに理解できなことがあってもやむを得ない。

さて、マヤの暦書である「ドレスデン・コーデックス」の一部には、この金星暦が載っていて現代の学者によって解読されている。そこには、金星の会合周期を584日として、ちょうど上記の8年分(略年太陽暦で)すなわち2920日ぶんの種々の金星の会合現象の日がリストされている。マヤの神官達は、2920日ごとに同じように金星の会合現象が季節にほぼ合致して繰り返されることを知っていて儀式の日の決定に利用したのである。

なお、マヤでは、明けの明星の期間が236日、外合付近で金星が見えない期間が90日、宵の明星の期間が350日、内合付近で金星が見えない期間が8日の合計584日が1会合周期とされていたという。合計584日は正しいが、外合付近の見えない日数がだいぶ長めに取ってある。また明けの明星の期間と宵の明星の期間が不釣り合いになっている。これらの理由はよくわからないが、月の満ち欠けと何らかの同期を取るように、宵の明星の期間をちょうど8朔望月とし、宵の明星の期間を8.5朔望月になるように(朔望月は約29.5日)人為的に操作したものだという説がある。

6.マヤの金星暦の超絶技巧

しかし、マヤの金星暦の工夫はこれだけにとどまらなかった。マヤの略年太陽暦は2920日後にちょうど同じ日付に帰ってくるが(2920=365×8なので)、260日の宗教暦は同じ日付に帰ってこない。宗教暦と略年太陽暦がともに同じ日付の組み合わせになるのは52年後、365×52=260×73=18980日後である。しかし、この18980は2920で割り切れないので、金星の会合周期とは合わない。ところが、18980のちょうど2倍の37960は2920で割り切れて、37960÷2920=13である。つまり、37960日(ほぼ104年)間の暦を作っておけば、金星の会合現象の日と略年太陽暦と宗教暦は完全な閉じたサイクルをなすのである。そして、実際のマヤの暦書は2920日の金星暦の表を13回繰り返して使用することを指定して、この周期性の利用を実現しているというのだ。

ところが、実際の会合周期は、583.92日であるから、8年で0.08×5=0.4日のずれが生じる。このずれを観測でつきとめたマヤの神官たちは、80年ほど経ってこのずれが4日たまったところで「補正プログラム」を起動させた。そして、その際に祭日を4日だけ前倒しに修正するという。そして、この補正は301会合周期=約481年間に6回行われ、計24日の補正がなされる。これによって、481年経っても彼らの金星の会合現象の計算は長期的には1日もずれないという。まさに奇蹟のような驚くべきことではないか! 仮に千年前のマヤの金星暦を現代まで延長して使ったとしても、彼らの内合の日の決定は現代でも良い精度を示し続けることになるだろう。マヤの神官たちは、執念のような観測と計算を繰り返し、数百年かけてこの方式を見つけたのに違いない。

マヤの神官による上の計算では、584日×301会合周期−24日(補正)=175760日が金星の301会合周期である。つまり、マヤ文明がつきとめた金星の会合周期は175760÷301=583.920日である。そして現代人が知っている金星の会合周期は、583.923日である。金星の会合周期の偉大さの半分は、マヤ文明の執念とその神官の天才によるとしてよいであろう。

(*)マヤ暦に関する参考文献:A.F.Aveni, "Skywatchers of Ancient Mexico", University of Texas Press, Austin, 1983, pp 184-195.

今号表紙に戻る